서울이야기 35 - 덕수궁 분수대

전우용(근대사 2분과)

20년쯤 전에 인상 깊게 본 사진 한 장을 다시 찾고 있는데, 서가(書架)를 이잡듯 뒤져 사진이 담겨 있을 만한 책을 다 꺼내 보아도, 여기 저기 헌 책방을 샅샅히 훑어 보아도 도무지 찾아지지 않는다. 이 쯤 되면 내 기억이 잘못된 것일 수도 있겠지만, 그 사진의 느낌이 너무도 강렬하여 잘 못 본 것이려니 하고 넘길 수가 없다. 독자들에게는 무례하기 짝이 없는 일이지만, 그 사진에 담긴 장면을 짧게 글로 풀어 설명해야겠다.

“내관(內官)과 궁녀(宮女)가 머리를 감싸 쥐고 궁궐 문을 허겁지겁 뛰쳐나오고 있다. 그 옆으로 착검한 총을 든 일본 군인이 담을 뛰어 넘고 있다.” 1904년 4월, 경운궁에서 ‘원인 모를’ 화재가 났을 때, 그를 보도한 유럽 - 영국인지 프랑스인지는 잘 기억나지 않는다 - 어느 신문의 삽화이다.

그 때 나는 그 그림에서 ‘망할 수밖에 없는 나라’의 실상을 보았다. 의병들이 아무리 목숨 걸고 싸우면 뭐하나, 대궐 안에서 호의호식하던 사람들이 저토록 비겁한데. 제 살던 궁궐에 불이 났는데 불 끌 생각은 않고 도망치는 꼬락서니와 남의 나라 궁궐에 난 불을 끄기 위해 용감하게 뛰어드는 패기(覇氣)에서, 일본과 한국의 명운(命運)은 이미 결정이 나 있었다.

비록 햇병아리였지만 그래도 역사학도였던 내가 그렇게 보았다면, 다른 사람들 - 물론 어리석은 나만 그랬을 수도 있지만 - 도 다르지 않았을 것이다. 그 당시 그 그림을 본 외국 사람들은 이 ‘불쌍하고 나약한’ 국민을 마음껏 조롱했을 터이고. 한참 세월이 흐른 뒤, 게으르나마 조금씩 공부해 가면서, 그 그림에 뭔가 이상한 비밀이 숨겨져 있는 것 같다는 느낌을 받았다.

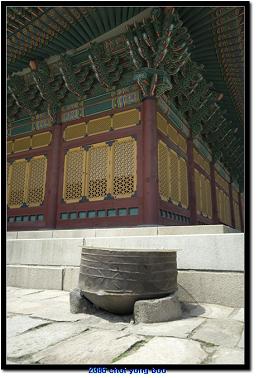

사진 1) 경운궁(덕수궁) 중화전의 ‘드무’. 불귀신을 쫓아내는 신물인 동시에 진화용(鎭火用) 저수조이다. 궁궐에는 이밖에도 사다리, 물 담는 큰 통, 물 푸는 그릇 등을 비치해 두어 불이 번지는 일에 대비했다. 궁궐 안에서 살거나 근무하는 사람들에게는 각각 담당 도구가 배정되었다.

동양의 목조 건물들은 본래 화재에 취약하다. 우리나라뿐 아니라 중국도 일본도 다 마찬가지여서 소방 조직과 소방 시설은 도시의 필수 구성요소였다. 이미 조선 개국 초에 서울에는 방화장(防火墻)과 소개(疏開) 지대가 만들어졌고, 화재가 났을 때 인근 주민이 해야 할 일도 정해져 있었다.

지존(至尊)이 거(居)하는 궁궐에는 화재 방비체계가 더욱 잘 갖추어져 있었다. 궁궐 주변에는 민가를 지을 수 없도록 하여 행여 날아들 지 모를 불씨의 소지를 없앴다. 주요 전각 앞에는 커다란 방화수 통을 구비해 놓았고, 내관과 궁녀, 금군(禁軍)과 액례(掖隷)들은 저마다 담당 구역이 있어 일단 불이 나면 만사를 제쳐두고 불 끄러 달려가야 했다.

궁궐에 불이 났는데 저만 살겠다고 뛰쳐나가는 것은 바로 자살 행위였다. 불 끄다가 죽을 가능성은 거의 없었지만 도망치다 걸리면 여지가 없었다. 그런데, 그림 속의 ‘그들’은 불타는 경운궁을 뒤로 한 채 머리를 감싸 쥐고 궐문을 뛰쳐나오고 있었다.

사진 2) 1904년의 경운궁 화재. 중화전 주변 전각 대부분이 ‘폭삭’ 내려 앉았고, 일본 군인들이 건물 잔해를 뒤지고 있다. 사진은 궐문 밖에 사다리를 세우고 올라가 찍은 것인데, 역시 일본인이 찍은 듯 하다.

1904년 2월 7일, 일본군은 인천항 앞에 정박해 있던 러시아 함대를 기습했고, 이틀 후에는 뤼순(旅順)을 공격했다. 2월 9일에는 인천에 상륙한 일본군 2,500명이 서울에 들어와 각처 관공서를 ‘접수’하고 주둔했다.

이에 앞서 러일간에 전운(戰運)이 높아지는 것을 감지한 고종은 러시아 황제에게 여러 차례 밀서(密書)를 보내 동맹을 제안했다. 일본군이 쳐들어오면 대한제국 군대와 의병은 후방을 교란할 것이라는 내용도 있었고, 만주에서 싸우지 말고 바로 한국으로 진격해 들어와 한국 군민(軍民)과 함께 일본군의 보급로를 끊어버리자는 내용도 있었다.

그러나 세상에 완벽한 비밀은 없는 법이다. 일본군은 이들 밀서가 주러 공사 이범진(李範晉)의 손을 거쳐 러시아의 마지막 황제 니꼴라이에게 전달되었다는 사실을 알고 있었다. 궁궐 안팎에는 이미 일본에 매수된 수많은 간첩들이 있었다.

대관(大官)이나 종친(宗親)이라고 해서 예외가 아니었다. 한국 황제가 일본의 전쟁 수행을 방해하고 한국 점령에 저항하는 정황은 명백했지만, 당장은 그를 막을 뾰족한 방법도 없었다. 일본군은 이미 1894년에도 경복궁을 ‘점령’한 바 있었지만, 궁궐 전역을 샅샅이 뒤져 ‘증거’를 찾아내기 위해서는 더 극단적인 방법이 필요했다.

이 해 4월의 경운궁 화재가 일본군 소행이라는 확실한 증거는 없다. 그러나 거꾸로 일본군의 소행이 아니라고 유추할 만한 꼬투리만한 증거도 없다. 어쨌거나 경운궁에 큰 불이 났고 궁 안에서 불을 꺼야 할 사람들은 ‘머리를 감싼 채’, 죽을 죄를 짓는 줄 뻔히 알면서도 도망쳐 나왔다.

누가 이들을 쫓아냈는지 굳이 고민할 필요가 있을까. 내관과 궁녀들, 시위대 병사들과 그밖에 허드렛일을 보던 숱한 사람들을 내몬 뒤, ‘불 끄러’ 들어간 일본군들이 그 안에서 무슨 일을 저질렀는지는 ‘자료가 없어서’ 정확히 모른다.

그러나 이런 경우에 침략군이 하는 일이란 늘상 똑같다. 우리는 이런 장면을 다른 나라, 다른 시대를 배경으로 한 ‘영화들’ 속에서 무수히 보아 왔다. 군화를 신은 채로 아무 방에나 뛰어 들고, 울부짖으며 뛰어다는 사람들을 총검으로 위협하여 쫓아내고, 서랍이란 서랍은 다 열어제끼고, 이것 저것 꺼내서 쓸만 한 물건은 챙겨 넣고, 그리고 불 지르고. 이 일에 대해서는 기록 뿐 아니라 증언도 남아 있지 않다. 진상을 규명하기에는 세월이 너무 많이 흘렀고, 그 세월 안에는 ‘임금님 귀는 당나귀 귀’ 소리도 할 수 없던 시대 상황이 있었다.

사진 3) 덕수궁에 소풍 나온 여학생들. 1940년대. 석조전 앞 분수대를 지켜 보고 있다. 이 때쯤에는 이미 분수대가 놓인 연못과 그 주변 부지는 아무런 궁금증의 대상도 되지 않았을 것이다.

궁궐 전각이 몽땅 타 버렸고 그 뒤에 중건(重建)한 건물들은 원 규모의 반도 되지 않았다는 얘기를 하려고 이 사건을 들먹인 것은 아니다. 지금 우리가 보는 경운궁이 대한제국 시절의 위풍당당했던 경운궁과는 다른, ‘초라해진’ 경운궁이라는 사실을 되새겨 보는 것도 물론 의미 있는 일이지만, 나는 그보다 이 화재가 남긴 ‘다른 결과’에 더 신경이 쓰인다.

역사 공부, 그것도 근현대사 공부를 오래 하다 보면 나름대로 사료(史料)를 평가하는 안목이 생긴다. 이런 안목은 오랜 훈련을 통해 길러지는 것이기 때문에, 그 훈련을 받지 않은 사람들이 엉뚱한 짓을 하는 경우를 종종 본다.

국립도서관이나 서울대학교도서관에서 많은 사람들이 뒤져본 자료, 심지어 이미 영인본(影印本)까지 나와 있는 자료를 들고 나와서는 ‘최초 발견’이니 ‘최초 공개’니 운운하는 사람들과 그 말을 한 치도 의심하지 않고 그대로 보도하는 신문들을 볼 때면 한심한 생각이 들곤 하지만, 세상이란 원래 그렇게 돌아가게 마련인 모양이다. 산삼도 먼저 본 사람이 임자가 아니라 ‘심봤다’고 먼저 외친 사람이 임자다.

그렇게 불쑥 튀어나와서 사람들의 관심을 집중시키는 자료들 중에는 ‘비(秘)’나 ‘극비(極秘)’자가 붙은 자료가 유독 많다. ‘극비(極秘)’는 문자 그대로 ‘널리 알려져서는 안된다’는 뜻이지만, 동시에 ‘최고급의’, 그래서 ‘가장 진실에 가까운’이라는 의미로도 읽힌다.

물론 비밀 해제가 되어 공개되는 문서들을 보면 이런 생각이 꼭 맞는 것만은 아니라는 것을 금방 알 수 있다. ‘극비’ 도장이 찍힌 문서라고 해서 모두 진실을 담고 있는 것도, 당대 사람들 대다수가 모르고 있던 내용만을 담고 있는 것도 아니다.

그렇지만 ‘극비 문서’는 어쨌든 보는 사람을 흥분시킨다. 비밀스러운 내용을 보게 되었다는 사실보다도 자신이 마치 과거의 ‘특수 신분’ 사람이 된 것 같은 착각을 즐기는 것인지는 모르겠지만.

그런데 지금 우리가 볼 수 있는 해방 이전 ‘극비 문서’들은 거개가 일본인들이 작성한 것뿐이다. 총독부에서, 외무성에서, 육군성에서, 해군성에서, 공사관에서 한국과 조선에 관한 수많은 극비문서들을 생산했고, 그것들은 각 부서 도서관과 자료실에 꼭꼭 숨어 있다가 한꺼번에 모습을 드러내곤 했다.

문서 그대로 나타난 것도 있고 마이크로 필름으로 바뀌어 공개된 것도 있다. 근대사 연구자들은 그 자료들을 ‘탐욕스럽게’ 긁어 모아 꼼꼼이 살펴 보고는 ‘아! 그래서 그랬구나’한다. 그러는 사이에 자신도 모르게, 역사 연구와 서술은 ‘극비 문서’ 생산자들의 관심을 쫓아간다.

역사적으로 중요한 사건은 역사가가 판단하기 전에, 중요 사항을 ‘극비 문서’로 만들어 놓은 사람들이 친절하게도 미리 판단해 두었다! 그래서 어떤 원로 역사학자는 일본인들이 남겨 놓은 사료만 가지고는 논문을 쓰지 말라고까지 했다.

그러나 그러려고 해도 그만큼 ‘충실한’ 내용을 담은 사료는 찾기 어렵다. 아무래도 내가 듣고 본 것이 적은 탓이겠지만, 나는 대한제국이 남겨 놓은 ‘극비 보고서’는 본 기억이 없다. 위에서 아래로 내려 보낸 문서, 훈령(訓令)에 비(秘)자를 붙여 ‘비훈(秘訓)’이라고 한 것은 적지 않으나 아래에서 위로 올려 보낸 문서, 보고서류에 비(秘)자가 붙어 있는 것은 거의 보지 못했다. 혹시나 해서 규장각에 남아 있는 대한제국 문서들을 잘 아는 선배에게 물어 보았지만, 그 역시 비밀 보고서는 본 기억이 없다고 했다.

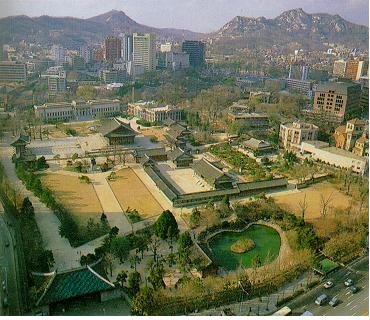

사진 4) 하늘에서 내려다 본 덕수궁 전경. 석조전, 중화전, 함녕전과 정관헌 정도만 남은 채 잔디밭 뿐인 황량한 공간이 되어 버렸다. 분수대는 석조전과 중화전 사이에 만들어졌는데, 그 자리에서 과거 어떤 비밀스러운 일들이 벌어졌는지는 알 수 없다.

고종이 제국익문사(帝國益聞社)라는 비밀 정보기관을 만들었다는 사실은 이미 널리 알려져 있다. 황제에게 직보(直報)하는 이 기관의 보고서는 비밀 약품으로 처리되었다고 하지만, 모든 기관의 모든 문서를 그렇게 처리할 수는 없는 일이었다.

외부(外部)나 경무청도 역시 비밀 문서를 만들만 한 기관이고, 황실 재정을 관리한 내장원(內藏院) 역시 그럴 수밖에 없는 기관이었다. 그런데 지금 이들 기관에서 만들었을 ‘비밀 보고서’는 ‘거의’ - 내가 아는 한 - 전하지 않는다.

물론 비밀 보고서만 없는 것이 아니라 전혀 ‘비밀스럽지’ 않은 내용을 담고 있는, 그러나 응당 있어야 할 문서들도 남아 있는 것이 별로 없다. 어떤 이는 한국인들이 게을러서 기록을 남기지 않았다는 주장을 펴면서 작은 메모 한 장 조차 보관하는 미국이나 일본의 사례를 들곤 하지만, 조선 시대의 기록 문화에 미루어 보면 기록을 남기지 않은 것이 아니라 문서가 남지 않았다고 해야 맞을 것 같다.

새로운 권력이 과거 권력의 흔적을 지우는 일은 언제나 있었다. 새로운 시대에 과거의 문서들이 쓸 모 없게 되는 일도 언제나 있었다. 지금도 인사동에 가면 일제시대의 채권이나 주권, 증권 나부랭이들을 액면가 이하로 쉽게 구할 수 있다.

내가 아주 어렸을 때 조부는 시골에서 서당 훈장을 하셨는데 - 1960년대에조차 - 조부가 돌아가신 후 숙부는 남아 있는 서책과 문서들 - 서신도 있었고 시문도 있었는데 - 을 한 데 모아 태워 버렸다. 먹물 묻은 종이조각들을 가난의 원흉으로 보았기 때문이다.

이제 와 생각해 보니 태워 버린 건 좀 지나친 일이었지만 그러지 않았다고 해서 그 문서들이 지금껏 남아 있을 것 같지도 않다. 숱한 문서들이 벽지나 장판지의 초배지로 사용되었고, 조금 질이 떨어지는 것들은 뒷간에서 사용되었다.

홍패나 백패처럼 ‘아스라한 가문의 옛 영광’을 보여주는 문서가 아니고서야 기를 쓰고 그걸 보존할 이유가 없었다. 토지 문서나 추수기처럼 대를 이어 물려 가는 문서들이나 일본인들이 관심을 갖고 수집․보존한 문서를 제외하고는 대개 이런 운명을 겪었다.

1904년에 일본인들이 관심을 가진 문서의 중심에는 대한제국의 ‘극비문서’ - 만약 있었다면 - 가 있었을 것이다. 그들은 불타는 경운궁 안에서 그런 문서들과 내장원의 회계 문서들, 외국은행 계좌와 관련된 문서들, 또는 황제의 옥새(玉璽) - 이에 대해서는 “한반도”라는 영화가 영화적 상상력을 동원하여 흥미롭게 풀어간 바 있다 - 등을 찾으려 했을 것이다.

그러나 아마도 찾지 못했던 것 같다. 그 문서들이 일본군의 수중에 들어갔다면, 지금쯤은 공개되었을 테니까. 누가 경운궁에 불을 질렀는지는 알 수 없지만, 경운궁 깊숙한 곳, 궁내부와 내장원에 쌓여 있었을 비밀문서와 서류들은 아마도 일본군 손에 들어가기 전에 불타 버렸을 것이다.

사진 5) 덕수궁 분수대 앞의 웨딩촬영. 일본인들은 인공연못 주변 부지까지도 상당한 깊이로 파 놓았다. 그냥 분수를 돋보이게 하기 위해서였을까.

1900년, 영국인 기사 하딩의 설계에 따라 착공되었던 석조전(石造殿)이 완공된 것은 1910년이었다. 분수대를 포함한 전정(前庭) 공사도 그 때쯤 마무리되었다. 중화전 옆의 석조전 전정(前庭)은 분수대가 있는 우리나라 최초의 유럽식 정원이다.

요즘도 문화유산 해설사들은 어린 학생들을 모아 놓고 이 분수대가 ‘자연에 역행하지 않으려는 우리 전통 조경 양식에 비추어 보면 이례적인 것, 그래서 궁궐에 어울리지 않는 것’이라고 설명하곤 한다. 처음에는 아름다운 분수라고 생각했던 아이들도 그 말을 듣고는 이내 감상문에 그렇게 적는다.

건축 설계사 하딩이 정원 분수대까지 설계한 것 같지는 않다. 경운궁이 불 타고 난 뒤, 공사를 담당한 오쿠라조(大倉組)가 별도로 분수대 공사를 진행했을 것이다. 오쿠라조는 왜 궁궐 안에 분수를 만들 생각을 했을까. 그 궁궐의 주인 고종 역시 거꾸로 치솟는 물을 싫어했을 한국 사람이었는데.

황당하게 비칠 수도 있는 ‘발칙한’ 상상을 감히 해 본다. 영화 “한반도”에서 김내관은 옥새를 땅에 묻었다. 좋게 말해 영화적 상상력이라고 했지만, 누구나 쉽게 생각할 수 있는 일이다. 일본인들도 그런 의심을 하지는 않았을까. 경운궁 경내를 파헤칠 명분을 만들기 위해 분수대에 착안한 것은 아닐까. 분수대의 모양이나 규모를 보면 파내도 한참 파냈음을 알 수 있다.

영화 “한반도”에서 조재현은 파묻은 곳을 적어 놓은 책자라도 가지고 있었지만, 당시 오쿠라조는 지레 짐작으로 무턱대고 파 보는 것 말고는 방법이 없었을 것이다. 같은 때에, 일본인들은 경운궁에서 외부로 바로 이어지는 홍교(虹橋)와 운교(雲橋)도 철거해 버렸다. 그들이 분수 공사와 교각 철거 공사 도중에 무엇을 새로 발견했는지는 알 수 없지만, 어쨌거나 그 후로 경운궁 안에는 더 이상 찾을 것이 남지 않았다.

일본인 수중에 넘어가선 안되었던 극비 문서들, 쓸모없어 불쏘시개가 되어 버린 문서들, 일본인이 가치 없다고 판단하여 버린 문서들, 그래서 지금은 남아 있지 않은 문서들, 그리고 그 뒤를 이어 하나씩 헐리고 사라진 시설과 장소들은 ‘없는 채로도’ 일을 저질렀다. 그 탓에 이제 대한제국이 이 도시 위에 설계했던 꿈, 황도(皇都)의 꿈은 어렴풋이, 주로 짐작에 의존하여 그려볼 수밖에 없다.

다만 한 가지, 1897년부터 1902년까지 불과 5년 동안에 서울은 해방 후 역대 어느 시장이 한 것보다도 큰 ‘개발과 건설’을 경험했다는 것만 알 수 있을 뿐이다. ‘개발과 건설’만을 업적으로 평가하는 오늘의 세태(世態)가 탐탁하지는 않지만, 그런 기준에서라면 일제 시대의 ‘개발’만이 아니라 대한제국 시대의 개발에도 합당한 관심을 기울여야 하지 않을까.

물론 남아 있는 문서와 증거 자료가 별로 없다고 해서 해서 이 연재 글 곳곳에 지나친 ‘상상력’ - 역사적 상상력이 아니라 - 을 동원한 내 책임이 면제되는 것은 아니다. 나 자신에게는 조금 위로가 될 뿐이지만 독자들에게는 한참 미안할 따름이다.

※ ‘서울이야기’라는 제목으로 매회 25매 정도씩 써 달라는 주문을 받은 것이 2004년 봄이었는데, 그 때는 한 1-2년이면 마무리지을 수 있으리라 생각했다. 그런데 벌써 3년 반이 흘렀음에도 애초 생각한 분량의 반도 채우지 못했다. 별로 한 일도 없이 세월만 잡아 먹어 나 자신에게 미안하지만, 이쯤에서 중간 정리를 해야 할 듯 하다. 내년 봄 쯤 여기까지로 책 한 권을 엮어낼 요량이어서 그 때까지 연재를 중단하고 남은 얘기는 그 뒤로 돌릴까 한다. 매번 글을 읽어준 분들께 감사드린다. 댓글이라도 좀 달아 주었으면 더 고마웠겠지만.

※ 이 글 첫 머리에서 묘사한 사진의 소재를 아시는 분은 댓글로든 이메일로든 전화로든 연락주셨으면 합니다. 밥이든 술이든 커피든 꼭 사겠습니다. |

|