웹진기사

|

웹진기사

나의 책/논문을 말한다

『병자호란과 예(禮), 그리고 중화(中華)』(2019, 소명출판)_허태구 작성자 한국역사연구회 BoardLang.text_date 2020.01.30 BoardLang.text_hits 12,723 |

|

|

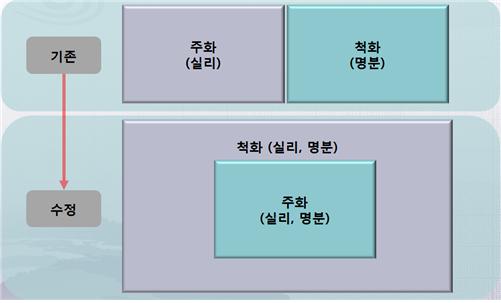

[나의 책을 말한다] 『병자호란과 예(禮), 그리고 중화(中華)』(2019, 소명출판)허태구(중세2분과)  1.이 지면의 투고를 결심하였을 때 가장 먼저 몰려온 감정은 ‘책의 내용을 또 어떻게 요약해야 하는가?’라는 막막함이었다. 2009년 박사학위논문의 초록 작성 이후, 출판 지원을 위한 연구계획서 제출, 책의 결론 작성, 출간 보도자료의 집필을 위해 수없이 변주를 가하며 나의 문제의식과 연구 성과를 소개하고자 노력해 왔다. 여기에서 이것을 다시 반복하는 것은 무의미한 일이라 생각되어 다소의 두서없음을 감수하고라도 되도록 기존의 발표한 논저에서는 미처 담지 못했던 이야기를 해보고자 한다. 먼저, 책의 내용을 간단히 정리하면 다음과 같다. 이 책은 병자호란 이전 조선의 종합적 군사력과 국방 태세, 병자호란의 발발 과정과 講和 협상의 추이와 쟁점, 전후처리 과정과 조선 후기 斥和論의 함의라는 주제를 다룬다. 이를 통해, 우선 청과의 무력 충돌이 충분히 예고되었음에도 불구하고 적절한 軍備 증강이 이루어지지 못한 당대 조선사회의 구조적 원인을 究明하고자 하였다. 그리고, 전쟁의 발발 과정과 강화 조건을 분석함으로써 병자호란 당시 조·청 양국의 갈등이 中華 의식과 관련된 ‘禮의 실천’이라는 사안에 집중되었음을 밝혔다. 책의 결론부에서는 조선의 朝野에서 전력의 열세를 분명하게 인지하였음에도 불구하고 척화론이 팽배하였던 당대의 사회 분위기를 自主-事大의 이분법적 시각이 아닌 ‘對明 인식의 이중적 구조’란 틀을 통해 설명하였다. 전자는 ‘특정 국가로서의 明에 대한 인식’이고 후자는 ‘보편 문명인 中華를 상징하는 明에 대한 인식’이다. 병자호란을 전후한 시기에 제기된 ‘對明義理論’과 척화론은 국제 정세에 대한 오판 또는 명이라는 특정 국가에 대한 맹목적 종속 의식에서 기인한 것이 아니라 명이 상징하는 중화 문명에 대한 가치를 당대의 조선의 君臣과 士大夫가 모두 공유하였기 때문이라고 보았다. 척화론자가 진정 우려하였던 것은 명의 問罪나 보복이 아니라 대명의리의 포기를 통한 윤리와 문명의 붕괴, 그리고 天下人의 비난과 後世人의 평가였다. 2.이상의 요약에서 알 수 있듯이, 이 책의 성과는 ‘병자호란 당시 조선인들의 인식과 대응을 정치사, 군사사, 외교사, 사상사의 종합적 이해를 통하여 해석’(6쪽)하겠다는 서언의 호언장담과 거리가 멀다. 다음부터는 ‘내가 하고 싶었던 이야기와 왜 그것을 충분히 소화하지 못했는가라는 점’에 주목하여 글을 전개해 보고자 한다. 크게 세 가지 주제로 나누어 살펴보았다. 첫 번째 주제는 인조정권의 군사적 대비와 국제정세 인식이다. 병자호란이 과연 ‘예고와 대비 없는 전쟁이었던가’라는 의문에서 촉발된 문제 제기였다. 2000년대 초반만 하더라도 병자호란의 패인에 대한 분석과 설명은 상당히 빈약한 상태였다. ‘군사 문제는 제 사회적 조건의 반영’이라는 시각에서 보면 조선군의 패배가 어떤 개인이나 집단의 무지 또는 무능력으로만 설명되는 것이 선뜻 이해가 가지 않았다. 더구나 이러한 주장의 근거로 든 당대 사료가 적절한 사료비판 없이 채택되었다는 점에서 문제의 소지가 많았다. 따라서, 필자는 병자호란의 패배를 집권 세력의 의지나 역량 여부보다 사회구조적 시각에서 설명해보고자 노력하였다. 그러나 이러한 시도는 척화론의 義理論的 성격 강조를 위한 전제로서의 의미를 가졌기 때문에, 본격적 군사사로서는 많은 한계를 지닌다. 거의 손대지 못한 병자호란의 개별 전투에 대한 정밀한 戰史는 후일 필자보다 훨씬 더 뛰어난 연구자의 손에 의해 완성될 것이라 굳게 믿는다. 사회경제사 분야의 역량이 부족하여 군량, 양병, 축성, 병기 제조 등과 관련된 군사 재정의 문제를 보다 정밀한 방법과 전문적인 사료 구사로 논증하지 못한 점도 매우 아쉽다. 두 번째 주제는 主和-斥和의 문제이다. 필자는 기존의 主和-實利, 斥和-名分이란 시각에서 탈피하여 주화·척화론의 본질과 성격을 다음과 같이 규정하였다. 당시 대다수 조선인들은 朋黨이나 學派를 초월하여 명과의 事大 관계를 어떤 불리한 상황 속에서도 절대 변경할 수 없는 義理의 차원에서 인식하고 있었고, 이와 연관된 문제는 그들에게 외교상의 현안 또는 전략적 사고라는 차원을 넘어서 윤리와 도덕의 문제로 인식되고 있었다. 척화의 논의에서 명이라는 특정 국가의 국력을 고려하거나 임진왜란기의 ‘再造之恩’을 상기하는 것은 부차적 문제였다. 이들에게 주화·척화의 문제는 외교적 진로의 선택이 아닌 문명과 야만, 인간과 짐승을 택하는 실존적 결단의 문제였다. 그리고, 이러한 인식은 조선 내부에서 광범위하고 절대적인 지지를 받고 있었다. 당시 척화론은 결코 헛된 명분에 불과한 것이 아니라 강력한 정치적 파워를 가진 담론이었다. 이러한 상황 속에서 주화론을 선제적으로 제기하는 것은 오히려 정치적 자살에 가까운 행위였다. 아울러 특정인에게 주화론자라는 낙인을 찍는 것은 政敵을 제거하기 위한 효과적 수단이 될 수 있었다.  최명길 역시 대명의리를 부정하지 않았다. 그의 주화론은 대명의리의 차원에서 보면 척화론과 對極的 위치의 주장이 결코 아니었다. 다만 그는 ‘國亡 직전의 절박한 상황 속에서 독자의 영토와 백성을 가진 外服 諸侯國 조선이 명에 대한 의리를 어느 선까지 희생하며 지켜야하는가’라는 문제에서 척화론자들과 견해를 크게 달리하였던 것이다. 이렇게 보아야만 安民이라는 유교적 명분에도 불구하고 주화론이 격렬하게 비난받았던 이유, 병자호란 종전 이후 최명길을 비롯한 조선 朝野의 대명의리적 행보를 일원적 틀 안에서 모순 없이 설명할 수 있게 되리라 생각한다. 다만 최명길의 주화론이 당대의 世評대로 그가 원하던 원하지 않았던 간에 인조의 왕권 扶支에 중요한 기여를 했고 또 자신의 영달, 즉 권력 획득에 이바지했다는 점 또한 부정할 수 없다. 그의 속마음이 어떤 것인지는 알 길이 없다. 이 지점이 최명길 연구에서 필자가 도달한 막다른 벽이다. 세 번째 주제는 中華를 보편 문명으로 추구한 심성과 禮의 관계이다. 필자는 남한산성 농성과 병자호란을 전후한 조·청 양국의 교섭을 고찰하면서, 이 전쟁이 갖는 중요한 역사적 특징 하나를 발견할 수 있었다. 바로 당대 조선인이 표출한 禮에 대한 집착이었다. 인조 15년(1637) 1월 중순에 이르면 양국 간 전력의 심각한 불균형으로 인해 전쟁의 승부는 이미 결판난 것이나 다름없었고, 明軍을 포함한 외부의 지원도 전혀 기대할 수 없는 상황이 되었다. 흥미로운 점은, 남한산성 농성 당시 양국 간 講和 협상의 쟁점이 영토의 할양이나 전쟁 배상금 등의 문제라기보다 國書의 형식과 항복의 절차 등과 같이 ‘對明事大儀禮’에 연관된 사안이었다는 사실이다. 大淸帝國의 수립을 儀禮的 절차에 의해 확인받으려고 한 청은 ① 稱臣을 표기한 조선의 國書, ② 斥和臣의 압송, ③ 국왕 인조의 출성 항복을 강화 성립의 전제 조건으로 내세워 조선을 집요하게 압박하였다. 첫 번째와 세 번째 조건은 명 황제에 대한 조선 국왕의 義理, 두 번째 조건은 자신의 신하에 대한 국왕 인조의 의리와 관련되었다. 척화의 동기가 대명의리를 주장한 것에서 비롯되었다는 점에서 두 번째 조건 역시 명에 대한 의리로 환원되는 것이며, 결국 세 가지 모두 대명의리의 실천과 관련되는 사안이었다. 농성 당시 다수를 차지하였던 척화파 신료들은 국가의 存亡보다는 대명의리의 준수가 더 중요하다고 역설하곤 하였다. 그렇다고 해서, 이들이 청을 물리칠 군사적 대안을 갖고 있었거나 명의 구원을 예상하였던 것은 아니었다. 당대인들에게 人質·歲幣·割地보다도 훨씬 더 중요한 가치는 명과의 ‘君臣之義’를 상징하는 국서의 형식이었고, 이때의 ‘군신지의’는 대명의리의 가치와 직결되는 것이었다. 좀 더 과감히 말하자면, 당시 강화 협상에 임한 조선의 君臣이 끝까지 고민하였던 문제는 실질적 항복의 여부라기보다, 禮를 통해 구현되는 항복의 형식이었다. 대다수 조선인의 입장에서 볼 때, 대명의리라는 大義와 ‘稱臣을 표기한 국서의 형식’과 같은 의례는 결코 분리될 수 없었기 때문이다. 필자는 이러한 당대 조선의 지적 분위기를 종교인의 순교자적 심성에 비유하였다. 아울러 이것의 근본적 동력이 원 간섭기를 기점으로 한 中華 인식의 질적 전환이라고 선행 연구를 참조하여 설명하였다. 여말선초에 이루어진 중화 인식의 전환 결과 조선을 개국한 신진사대부들은 명을 중심으로 하는 중화 질서 속에서 제후국으로서 조선의 위치를 자각하면서, 조선의 禮制와 文物을 중화의 기준에 맞추어 개편하려고 자발적으로 노력하였다. 고려말 이후의 사람들에게 예제의 개편은 보편적 중화 질서 속에서 자신의 分義를 결정하는 중요한 작업이었으며, 제후국의 위상에 맞춰 조정된 禮制는 중화 질서 편입의 중요한 기준이었다. 이것은 당대 조선인들에게 굴욕적인 것으로 생각되지도 않았고, 명의 시선과 상관없이 반드시 추진해야 하는 올바른 일로 여겨졌다. 이들은 중화 문명의 표준으로 인식되었던 明의 예제와 문물을 선별하여 조선 사회에 적용함으로써 중화의 이상을 조선 땅에서 실현하고자 노력하였다. 그러나 중화를 보편 문명으로 추구하는 인식의 전환이 대외관계상에서 황제국인 명에 대한 맹목적 종속을 가져온 것은 아니었다. 조선은 명과의 외교 현장에서 事大 또는 제후국이라는 명분과 의리 때문에 일방적으로 자국의 국익을 포기한 것이 아니라, 이러한 틀을 십분 이용하면서 조선의 국익을 추구하였던 것이다. 요컨대, ‘중화 문명의 상징으로서의 明’이 보편이라면 ‘특정 국가로서의 明’은 특수가 된다고 할 수 있으며, 보편의 틀 안에서 특수를 비판하고 또 특수와 갈등하는 것은 얼마든지 가능한 구조였다. 이러한 맥락을 염두에 두지 않는다면, ‘재조지은’의 형성기인 임진왜란 당시 발생한 조·명 양국의 수많은 외교 현안과 갈등, 天子가 책봉한 조선의 국왕을 다름 아닌 철저한 中華 이념의 소지자로 알려진 이른바 ‘純正性理學者’들이 反正을 통하여 축출한 사실도 모순 없이 이해하기 어렵게 된다. 우리는 흔히 1637년의 출성 항복과 1644년의 북경 함락을 명·청 교체와 華夷 질서의 변동이란 차원에서 이해하지만, 당대인들이 받아들인 보편 문명으로서의 中華의 위상은 조선 내에서 전혀 동요되지 않았다는 점에 주목할 필요가 있다. 외교상의 의례와 대상은 비록 漢族 왕조인 명에서 滿洲族 왕조인 청으로 전환되었지만, 양국 간의 관계를 규정하는 이념·수사·외교 의례의 본질적 변화는 없었다. 이러한 맥락에서 보아야만, 조선 후기 大報壇 및 萬東廟 제례의 시행도 事大主義와 왕권 강화라는 통설의 틀을 벗어나 새로운 해석의 계기를 마련하게 될 것이다. 이상의 고찰은 필자에게 또 다시 새로운 고민거리와 질문을 많이 던져주었다. 병자호란 당시 청은 왜 조선 못지않게 君臣 의례의 확립에 집착하였으며 그 원인은 무엇인가? 조선과 다른 방식의 설명을 하고 싶었지만, 청대사 연구자의 성과를 인용하여 미봉하는 데 그치고 말았다. 두 개의 대명인식이란 틀로 보면 종전 이후에도 조선이 견지한 대명의리적 행보는 통설과 다른 방식의 설명이 가능할 것으로 보이지만, 그렇다면 청나라와의 조공-책봉은 당대 조선인의 중화 인식과 연관하여 볼 때 어떤 의미를 지니는 것일까? 2018년 2학기 가톨릭대학교의 〈한국근세사주제탐구〉를 수강했던 한 학부생의 예리한 질문이었지만 잘 모른다고 답할 수밖에 없었다. 이것이 단순한 외교적 權道에 불과한 행위였다고 단언할 수 있을까? 두 개의 對明 인식과 마찬가지로 두 개의 對淸 인식이라는 틀로 설명할 수 없을까? 이런 생각만 머리에서 맴 돌았다. 이 질문은 ‘對淸宗系辨誣’와도 연관하여 새롭게 설명되어야 할 과제이다. ‘명의 멸망 이후 일본, 베트남, 류큐의 중화 인식은 조선과 어떤 차이점이 있는가’라는 묵직한 주제도 근대화와 자주성의 척도로서가 아니라 두 개의 대명인식이라는 틀 안에서 달리 설명될 수 있을 것이라고 기대한다. 3.앞에서 살펴본 바와 같이 이 책은 병자호란이란 전쟁을 무대 삼아 ‘17세기 조선’이라는 시대와 인간의 총체적 단면을 禮와 中華라는 키워드로 보여주고자 하였다. ‘가지 않은 길’을 호기롭게 선택하였지만, 종합이라는 美名 아래 어설픈 논증과 앙상한 해석만 잔뜩 쌓아 놓은 것 같아 민망할 따름이다. 실증, 해석, 史觀의 측면에서 제기되는 독자의 다양한 불만과 비판 또한 필자가 마땅히 감수해야할 몫이다. 마지막으로 구차한 변명거리를 하나 대자면, 이 책은 조선시대의 외교 사안이나 대외 인식에 연관된 다양한 현상을 왕권 강화나 국가 간의 세력 갈등으로만 환원하여 설명하는 주류적 경향에서 탈피하여 또 다른 하나의 관점을 제시하고자 애 썼다는 점이다. 이 책의 내용과 설명이 조선 후기의 中華主義와 연관된 정치, 군사, 외교, 사상의 다양한 부면을 연구하는 데 작은 불쏘시개가 되기를 바라며 글을 맺는다. |

- BoardLang.text_prev_post

- [코리언 디아스포라 역사학자 인터뷰] <일본 조선대학교 김철앙 님①> 제일고등학교, 나고야대학에서 배우고 조선대학교에 부임하다_홍종욱

- 2024.02.21

- BoardLang.text_next_post

- [생태환경사를 말한다②] 한국학계의 환경사 연구와 생태환경사_고태우

- 2024.02.21