웹진기사

|

웹진기사

나의 책/논문을 말한다

[나의 책을 말한다] 황제의 말과 글_정동훈 작성자 한국역사연구회 BoardLang.text_date 2024.03.29 BoardLang.text_hits 1,537 |

|

|

웹진 '역사랑' 2024년 3월(통권 49호)

[나의 책을 말한다] 황제의 말과 글(푸른역사, 2023.8.)

정동훈(중세1분과)1. 황제의 말을 ‘읽어내는’ 방법《고려사(高麗史)》에 실린 수많은 500년에 걸친 기록 가운데서 뜻을 알기 어려운 대표적인 기사를 꼽으라면, 1231년 몽골에서 보내온 두 통의 첩문(牒文)과 함께 1373년, 1387년 등에 주원장(朱元璋)이 보내온 선유성지(宣諭聖旨)를 들 수 있습니다. 거기에는 이런 구절도 있습니다. “劈流撲刺” 한어병음으로는 [pī liū pū là], 우리가 간혹 쓰는 ‘삐리빠라’라는 속어가 이것입니다. 주원장이 내뱉은 말을 그대로 옮겨 적다 보니 저런 속어 표현이 윤색되지 않고 《고려사》에까지 살아남은 것입니다.

이런 식으로 황제의 구어(口語)를 그대로 옮긴 문서들이 《세종실록》에까지 상당히 많이 실려 있습니다. 명나라 황제들은 자신의 속내를 뉘앙스 그대로 고려ㆍ조선에 전달되기를 원했고, 그래서 자신이 내뱉은 말을, 속된 말로 마사지하지 말고 그대로 종이에 담아 조선에 보내라고 했습니다. 그 덕에 우리는 다른 어디서도 볼 수 없는 황제의 속마음을 그대로 읽어낼 수 있습니다. 이 책에서는 명나라 초기 네 명의 황제, 홍무제 주원장, 영락제 주체, 선덕제 주첨기, 그리고 정통제 주기진 네 사람이 고려ㆍ조선을 향해 내뱉은 말들을 분석해서, 그것이 양국 관계의 흐름에 어떻게 작동했는지를 밝히고자 했습니다. 시기상으로는 1368년부터 1449년까지, 고려 공민왕 때부터 조선 세종 때까지에 해당합니다.

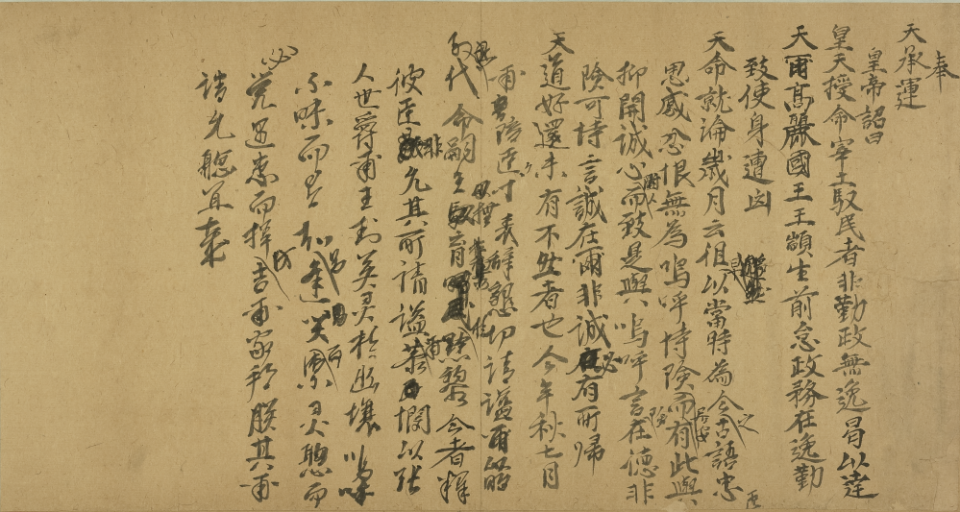

<그림 1> 주원장의 친필로, 1385년에 공민왕에게 시호를 내린다는 내용의 조서의 초고입니다.

2. 황제의 말과 글, 속 다르고 겉 다른황제의 글은 거기서 거깁니다. 당대 최고의 지성과 문장력을 갖춘 이들이, 요즘 말로는 고스트 라이터 역할을 맡았기 때문입니다. 그들은 황제가 어떤 말을 하든, 그것을 경전과 역사책 속에서 근거와 명분을 찾아내서 그럴싸한 글로 포장해냈습니다. 그러니 거기 보이는 모든 황제들을 성인(聖人)과 고전(古典)의 가르침에 근거해 옳은 말만 하는 중화 세계의 절대자로 고만고만합니다. 그러니 황제의 글만 가지고는 그의 캐릭터를 잡아내기란 거의 불가능에 가깝습니다.

하지만 황제의 말은 달랐습니다. 그들은 개개인의 인격, 성품에 따라 성인 행세를 하기도 하고, 때로는 거침없이 희노애락을 드러내기도 했습니다. 예컨대 본인의 표현대로 평민 출신이라서 저잣거리의 말에 익숙했던, 명나라 초대 황제 홍무제 주원장(재위 1368~1398)은 입이 걸었습니다. 그를 곁에서 모신 사람들의 증언에 따르면 그는 말이 매우 빨랐고 또 말도 많았다고 합니다. 세상에서 일어나는 모든 일에 자기 의견을 내놓아야 직성이 풀리는 성격이었던 모양입니다. 그에 비하면 성화제 주견심(朱見深, 재위 1435~49)은 말더듬이었다고 하는데, 적어도 공적인 자리에서는 대단히 말수가 적었답니다.

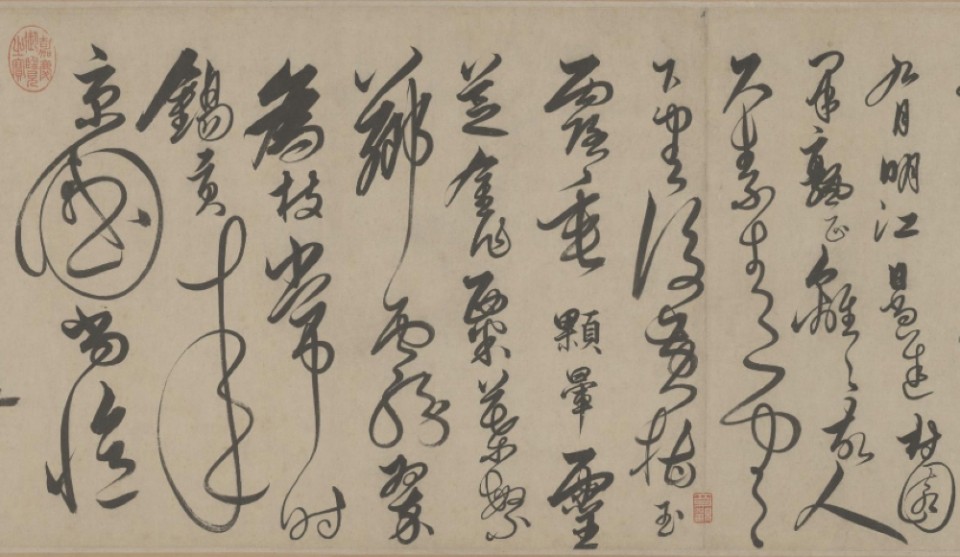

<그림 2> 주원장의 곁에서 그의 말을 받아 적느라 고생했던 해진이 남긴 초서입니다.

황제의 글은 외정(外廷)의 조관(朝官)들이 맡았습니다. 힘든 과거의 관문을 통과한 당대의 명문장가들은 국가의 대사를 논하며 적절한 선을 지키기 위해 노력했습니다. 반면 황제의 말을 담당한 것은 내정(內庭)의 환관(宦官)들이었습니다. 황제의 심부름꾼들은 황제의 개인 관심사, 이를테면 아름다운 여성, 맛있는 음식, 사냥개와 매 등을 충족시키는 데 골몰했습니다. 여기에는 지켜야 할 선이란 것이 애초에 없었습니다.

재밌는 건 명나라 황제들을 곁에서 모신 환관들 가운데 많은 수가 조선 출신이었다는 점입니다. 영락제의 임종을 지켰던 해수(海壽)나 선덕제의 혀처럼 굴었던 윤봉(尹鳳) 같은 이가 그들입니다. 어린 나이에 거세되어 명나라로 끌려갔던 이들은 칙사가 되어 고국으로 돌아와, 이제는 국왕과 겸상을 하는 처지가 되었습니다. 그들은 조선에서 머무는 동안 제 잇속을 차리느라 한날한시도 허투루 쓰지 않았습니다.

물론 공짜는 아니었습니다. 조선 측에서도 그들에게 안기는 뇌물을 수수료 삼아 대단히 미묘한 외교 현안들을 손쉽게 풀어나갔습니다. 까칠한 예부의 관문을 통과하기 힘들 이야기도, 환관의 입을 통해서라면 황제의 귀에 쉽게 전달되었습니다. 꼼꼼한 호부의 관원들이 주판알을 다 튕기기도 전에, 환관은 황제의 양보를 이끌어내기도 했습니다. 관료들은 영문도 모른 채 황제의 결정을 그냥 받아들일 수밖에 없었습니다. 두 층위의 외교가 조선 입장에서 싸게 먹힐 때도 있던 겁니다.

<그림 3> <명선종행락도(明宣宗行樂圖)>. 환관들에게 둘러싸여 유희를 즐기는 선덕제입니다.

3. 명나라 사관(史官)들의 거짓말선덕제의 치세를 다룬 《명선종실록》 선덕 4년(1429) 9월 28일 자에 흥미로운 기사가 하나 있습니다. 조선국왕, 즉 세종이 보라매와 사냥개 등을 바쳐오자 황제가 “내가 언제 이런 거 가져오라고 했니? 앞으로는 보내지 마라.”라고 말했다는 겁니다. 참으로 검소하고, 또 너그러운 황제가 아닐 수 없습니다. 그런데 이 말을 들은 조선 측 기록은 정반대입니다. 《세종실록》 11년(1429) 11월 2일 자 기사입니다. “좋은 매나 큰 개 좀 더 찾아서 보내와라.” 이 말을 들은 세종은 선덕제를 ‘멍청한 임금’이라고 욕했습니다. 명나라 쪽에서 기록을 조작한 것입니다.

누구 짓일까요? 저 지시가 있고서 6년쯤 후에 편찬한 《명선종실록》의 집필자들이 가장 의심스럽습니다. 편찬 책임자들은 중국사에서 명망이 높은 신하들인 삼양(三楊)이라는 이들입니다. 비슷한 시기 조선 세종 때의 황희나 맹사성을 떠올리면 될 겁니다. 황제의 말을 정반대로 조작해 놓고서, 어쩌면 그들은 완전범죄라고 자신했을지도 모르겠습니다. 과연 그렇게 되었을 겁니다. 만약 《조선왕조실록》이 남아 있지 않았더라면 말입니다.

저렇게 조작된 선덕제의 말은 훗날 저명한 역사책에서 거듭 거론됐습니다. 제왕이 외국을 대할 때의 모범답안으로, 또 선덕제가 얼마나 어진 임금이었는지를 보여주는 일화로 말입니다. 심지어 《명사》 조선전에도 실려, 15세기 초 두 나라가 얼마나 화평했는지를 보여주기도 합니다.

청나라 초의 역사학자 곡응태(谷應泰)는 선덕제를 두고, 삼양과 같은 현명한 신하들의 보좌를 받아 성군이 되었다고 묘사했습니다. 이 유명한 평가는 오늘날 중국의 교과서에서도 그대로 실려 전합니다. 그러나 저는 이렇게 고치고 싶습니다. 선덕제는 삼양의 교활한 조작을 거쳐 성군으로 묘사되었던 겁니다.

<그림 4> <행원아집도(杏園雅集圖)> 가운데가 삼양의 대표 주자이자 ‘역사 쪽으로 재능’이 있었다는 양사기(楊士奇)입니다.

4. 외교는 황제의 개인 비즈니스1418년부터 1450년까지 왕위에 있었던 세종은 명나라 황제 다섯 명을 겪었습니다. 첫 번째는 한족의 중흥을 이끈 불세출의 영웅 영락제, 두 번째는 약 9개월의 짧은 재위 기간의 홍희제, 세 번째는 천하에 휴식을 안긴 어진 황제 선덕제, 네 번째는 희대의 암군으로 손꼽히는 정통제, 마지막은 형을 대신해서 제위에 오른 경태제.

앞의 영락제와 선덕제는 공통점이 많았습니다. 영락제는 조선의 여성과 음식, 매와 사냥개 등을 매우 좋아했습니다. 그는 자기를 닮은 손자를 총애했다고 하던데, 취향까지 닮았던지 선덕제는 할아버지보다 한술 더 떴습니다. 영락~선덕 연간 33년 동안 명나라 심부름꾼은 연 평균 두 번씩이나 서울을 찾아와 조선 조야를 괴롭혔습니다. 없는 이유까지 만들어 황제의 글을 적어 왔습니다만, 중요한 건 황제의 말이었습니다.

세종 치세의 딱 중간에 들어선 정통제는 달랐습니다. 그는 유구한 중국 역사의 수많은 황제 가운데서도 유일하게, 재위 중 전장에 나서 적에게 생포된 황제입니다. 그런 그는 정작 조선에는 아무 관심이 없었습니다. 대단히 특별한 이유가 있었던 건 아닙니다. 그가 보위에 올랐을 때 겨우 일곱 살밖에 되지 않았기 때문입니다. 그는 아버지 곁에서 온갖 못된 짓을 부추기던 환관들 대신, 어린 자신을 돌봐준 새 친구들에게 일을 맡겼습니다. 다행이랄까, 새 친구들 가운데 조선 출신은, 그래서 조선을 좀 아는 이는 아무도 없었습니다. 정통제 재위 14년 동안 명나라 사신이 서울에 온 건 딱 네 번입니다. 그들 중 누구도 정통제의 말을 전한 이는 없었습니다.

황제가 누구냐에 따라, 그가 조선에 얼마나 관심을 쏟았느냐에 따라, 또 그를 도와줄 비선 실세는 어떤 이들이었느냐에 따라 외교가 달라졌던 겁니다. 누구도 감히 끼어들 수 없는 황제만의 영역이었던 셈입니다. 이렇게 놓고 보면 명나라에서 외교는 황제의 개인 비즈니스였다고 할 수 있습니다. 명나라 초기, 고려 말에서 조선 초 약 100년은 이런 변화가 극과 극을 오가는 상황이었습니다.

<그림 5> 명나라 제6대 황제 정통제. 흥미로운 건 궁정쿠데타를 거쳐 그가 다시 제위에 오른 1457년 이후로는 조선에 관심을 가졌다는 점입니다.

조선 출신 환관들이 그의 곁에 다가갔던 덕분입니다. 그 본인도 30대에 접어들기도 했고요.

|

- BoardLang.text_prev_post

- [미디어 비평] ‘경성크리처’, ‘경성’도 ‘크리처’도 놓친 식민지 이야기_임동현

- 2024.03.29

- BoardLang.text_next_post

- [나의 논문을 말한다] 4~6세기 고구려 국제관계의 전개와 遼東_백다해

- 2024.03.29