웹진기사

|

웹진기사

기획연재

[신라왕경 톺아보기 ④] 왕경인들의 물자관리_이동주 작성자 한국역사연구회 BoardLang.text_date 2025.02.09 BoardLang.text_hits 240 |

|||

|

웹진 '역사랑' 2025년 1월(통권 59호)

[기획연재] 신라왕경 톺아보기 ④: 왕경인들의 물자관리

|

|||

|

A-1: 강수는 일찍이 생계를 도모하지 않아 집안이 가난하여도 온화하였다. 왕이 유사(有司)에게 명하여 해마다 신성(新城)의 조 100석을 주도록 하였다. -중략- 사찬(沙湌)의 지위를 주고 봉록을 더하여 해마다 주는 조를 200석으로 하였다.5)

A-2: 나중에 지소부인은 머리를 깎고 승복을 입으면서[落髮衣褐] 비구니가 되었다. 이때에 대왕이 부인에게 이르기를, “지금 〔나라의〕 안팎이 평안하고 임금과 신하가 베개를 높이 베고 근심이 없는데, 이는 태대각간(太大角干)의 덕분입니다. 생각건대 부인은 그 집안을 잘 다스렸으며 경계하고 훈계함이 서로 어우러져 〔태대각간이 공을 이루는 것을〕 도운 공이 큽니다. 과인은 그 은덕에 보답하고자 하는 마음이 하루라도 없었던 적이 없습니다. 남성(南城)의 조(租) 1,000석을 매년 드리겠습니다.”라고 하였다.6) |

A-1의 강수 기사는 문무왕 13년(673년)의 기록이며, 지소부인의 사례는 성덕왕 11년(712년) 8월의 일이다. 남산신성의 장창에 비축된 곡식은 관리들의 급료 지급과 귀족들의 생활 안정을 위해 운영되었다. 특히 장창은 신라 내에서 가장 규모가 큰 창고였으며, 이는 국가 재정과 깊이 연관된 시설이었다. 그러나 이 거대한 창고는 결국 혜공왕 대에 소실되고 만다. 이는 표훈대덕이 품었던 우려가 현실이 된 순간이었다.

혜공왕 4년(768년) 7월 3일, 각간 대공이 반란을 일으켜 역도(賊盜)가 되었고, 왕도를 비롯한 오도(五道) 주군(州郡)의 96각간이 서로 대립하며 대란이 벌어졌다. 이 반란은 단순한 소요가 아닌 전국적인 규모의 내전이었다. 반란군이 신성의 장창을 불태운 이유는 명확하다. 남산신성이 친국왕 세력의 거점이 되어 장기간 항전할 가능성이 있었기 때문이다. 장창에 비축된 넉넉한 식량과 무기는 장기 농성을 가능하게 했으며, 반국왕 세력은 이를 사전에 차단하고자 창고를 불태웠다.

결국 반국왕 세력은 진압되었으나, 그 피해는 극심했다. 국가 차원의 재정 운영이 위기에 봉착하였고, 이를 보완하기 위한 긴급 조치가 불가피했다. 반란의 주모자인 대공 각간의 재산과 보물, 비단은 왕궁으로 이송되었으며, 사탁부와 모량부의 마을에 있던 역당(逆黨)의 재물과 곡식 또한 왕궁으로 옮겨졌다.7) 이는 국가 창고가 불타버린 상황에서 불가피한 조치였다.

창고 관리의 실태

창고를 관리하는 데 가장 필수적인 기초지식은 서산(書算)이다. 이는 창고의 출납과 재고를 철저히 관리하기 위한 핵심 역량으로, 창고 운영의 근간을 이루었다. 한기부인 부도(夫道)가 바로 이러한 능력을 인정받아 물장고의 사무를 맡게 되었던 것도 같은 맥락에서 이해할 수 있다.8) 그런데 창고는 재화가 집적되는 곳이며 관리는 인간이 한다. 창고의 문이 닫혀 있더라도, 장부 위에서 얼마든지 부정이 발생할 수도 있다. 재화 앞에서 인간의 탐욕은 끝없이 커진다. 이러한 상황에서 서로 견제하는 집단을 배치하는 것이야말로 창고 관리의 건전성을 높이는 가장 효과적인 방법이었다. 따라서 창고 관리에 화랑도과 비화랑도가 견제하면서 근무했던 정황이 확인된다.

우선 화랑의 무리였던 검군(劍君)의 비극적인 죽음을 보자. 검군은 구문 대사(仇文大舍)의 아들이자 근랑(近郎)의 일원이었으며, 사량궁의 곡식 창고인 창예창(唱翳倉)의 사인으로 근무하였다. 진평왕 49년(627년), 나라에 극심한 흉년이 들면서 백성들은 생계를 위해 자식을 팔아야 할 지경에 이르렀고, 혼란 속에서 창고지기들은 자신이 맡은 곡식을 빼돌리기 시작했다. 곡물의 재고량을 조작하는 방식으로 사리사욕을 채운 것이다. 흉년이라는 국가 위기 상황에서도 검군은 화랑도의 명예를 지켰고, 불의에 타협하지 않았다. 자신들의 부정을 알고 있는 동료들에게 검군은 눈의 가시같은 존재였다. 결국 그들은 검군을 제거하기 위해 술에 독을 탔다. 검군은 이를 알고도 기꺼이 받아 마셨다.9) 그는 화랑도의 신념을 지키며 죽음을 택했던 것이다. 검군의 명예로운 죽음은 화랑도의 아름다운 사례로 이름을 남겼다. 검군의 죽음은 창고 관리와 관련하여 시사하는 바가 크다. 흉년이라는 국가적 위기 속에서도 그는 타락하지 않았다. 오직 화랑의 명예와 자부심이 그를 지탱하는 힘이었다. 안일한 불의의 길보다 험난한 정의의 길을 택하는 것이야말로 화랑의 존재 가치였다. 따라서 사욕을 채운 다른 창고지기들을 결코 화랑의 무리로 볼 수 없다. 검군의 일대기를 관통하는 핵심은 바로 "화랑도로서의 자부심을 지키는 것"이며, 그의 신념은 죽음마저도 가벼울 정도로 고결하였기 때문이다.

또 다른 사례로 죽지랑(竹旨郎)의 낭도였던 득오곡(得烏級干)의 경험이 있다. 그는 어느 날 부산성(富山城)의 창고지기(倉直)로 차출되었다. 당시 부산성의 당전(幢典) 익선은 공적 부역(隨例赴役)에 따라 득오곡을 개인 밭까지 경작하게 하는 부담을 지웠다. 이를 안타깝게 여긴 죽지랑은 직접 부산성으로 가서 술과 떡을 준비하여 그를 격려하였고, 익선에게 휴가를 청하였다. 그러나 익선은 이를 거절했다. 이 장면을 목격한 사리 간진(使吏 侃珍)은 추화군(현 밀양시)의 능절조 30석과 진절 사지(珍節舍知)의 말 안장을 뇌물로 주면서 겨우 휴가를 허락받았다.10) 그러나 이 사건은 조정 화주(花主)의 귀에 들어갔고, 겁을 먹은 익선은 도망쳤다. 그리하여 익선의 아들은 도망간 아비의 죄를 씻어내기 위해 한겨울 연못에 목욕을 시켜 얼려 죽였다. 이는 마치 부정을 씻어내려는 일종의 속죄 의식처럼 보였다. 이 사건에 격노한 국왕은 모량부 전체에 패널티를 부과하였으며, 그 여파로 인해 후일 해동의 고승인 원측(圓測)조차 모량부 출신이라는 이유 하나만으로 승직을 받지 못하였다. 검군의 창예창 사례와 득오곡의 부산성 사례는 신라에서 화랑도와 비화랑도가 창고 관리에 함께 종사했음을 보여준다. 이는 상대적으로 대립 관계에 있는 두 집단을 동시에 배치하여 서로를 견제하게 만들려는 의도가 있었을 가능성을 시사한다.11)

창조의 구조와 운영

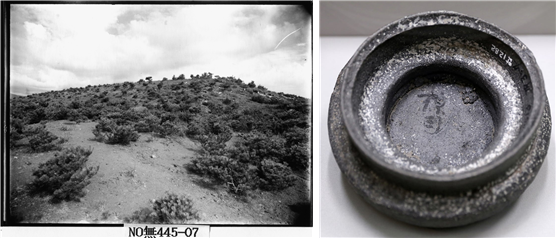

창고에 수납된 물자는 국가의 부를 드러내며, 재정운영을 뒷받침하는 근간이 된다. 따라서 물자의 안정적인 관리와 상시 활용 가능한 상태 유지는 무엇보다 중요하다. 신라 창고의 특징은 바로 대형기와를 사용한다는 점이다. 현재까지 대형기와가 출토된 곳은 남산신성 장창지,12) 건천 부산성,13) 남한산성 행궁지,14) 인천 계양산성,15) 부산 배산성16) 등지이다. 모두 창고시설과 관련된다. 남산신성 장창지에서는 직경 30㎝가 넘는 대형 수막새가 출토되었다. 이 수막새의 규격에 맞게 즙와하기 위해서는 대형 평기와가 필요했을 것이다. 남한산성은 통일신라시대 축성된 주장성으로 추정되며, 통일신라 건물지에서 수습한 평기와는 길이 64㎝, 무게 20㎏에 달하였다. 그리고 경주 화천리 와요지에서 출토된 기와 역시 길이 55㎝, 두께 4㎝, 무게 15㎏에 달한다.17)

그림 2. 경주 화천리 와요지 출토 대형기와(Ⓒ영남문화유산연구원)와 남한산성 행궁지 출토 대형기와(Ⓒ연합뉴스).

화천리 와요지는 분황사 등 왕경 내 주요 건물군에 공급되었다. 남한산성은 통일신라시대 주장성이며, 대형 창고가 존재했다.

화천리 와요지는 분황사 등 왕경 내 주요 건물군에 공급되었다. 남한산성은 통일신라시대 주장성이며, 대형 창고가 존재했다.

남한산성 창고 지붕에 사용된 기와의 총 하중은 225ton에 달하고, 여기에 보토 중량이 238ton이다. 따라서 이 건물의 지붕 하중은 무려 463ton이라는 어마어마한 무게가 된다. 창고의 거대한 외형은 국가의 부를 드러내는 가시적인 효과를 연출할 수 있다.

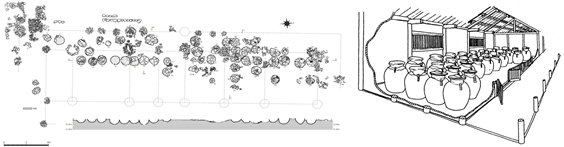

그렇다면 창고의 내부구조는 어떠했을까. 경주 성건동 500-18번지에서 확인된 유구는 창고의 내부구조와 관련하여 시사하는 바가 크다.18) 이곳에서는 55개의 대형 옹이 지면을 굴착하여 고정한 형태로 노출되었다. 대부분의 옹은 파손되었지만 복원하면 대략 1m 정도의 높이가 된다. 일부 옹의 경우 같은 자리에 4번에 걸쳐 다시 사용한 흔적도 확인되었다. 저장시설로서 지속적으로 사용한 정황으로 볼 수 있다. 건물의 상태를 보면 옹은 실내에 둔 것으로 판단된다.

출토된 유물 가운데 깔때기가 확인된다. 그렇다면 일부 항아리에 액체를 저장한 것임을 알 수 있다. 아울러 이 유적에서 출토된 수막새의 경우 월성과 월지 등에서 출토되는 것과 동범와이다. 특히 금동 원형 못 머리 장식의 경우 월지, 傳황복사지 등 신라 왕경에서도 격이 높은 건물에서 출토된다. 그렇다면 신라 왕실과 관련된 저장시설로 볼 수 있지 않을까. 옹은 일정한 간격을 두고 대략 6열 정도를 이루고 있다.

이러한 정황을 염두에 두면서 월지에서 출토된 목간을 보자. 목간 가운데 14점이 ‘연월일+作+동물명+가공품명+용기’라는 기재 양식을 띤다. 용기명은 瓷, 瓮, 缶가 있다.19) 월지 출토 183호(34호) 목간은 창고 내 용기의 배열을 짐작해 볼 수 있다.

|

ㆍ「∨□天?元?□□□□□□月卄一日上北廂 (앞 면)

ㆍ 「∨猪水助史第一⾏瓷一⼊ (뒷 면) ㆍ「∨五⼗五□□丙番 (우측면) (139)×15×9 |

이 목간을 통해 돼지 육젓이 제 1행에 瓷에 담겨 있었음을 알 수 있다. 이러한 창고 내 용기의 위치를 나타내는 목간은 장강경, 평성궁 등지에서 출토된 목간에서도 확인된다. 즉 장강경 499호 목간에 ‘八条四甕納⽶三斛九斗’나 平城京 2330호 목간의 ‘⼆条六 三石五斗九升’, 평성경 2331호 목간의 ‘三条七

三石五斗九升’, 평성경 2331호 목간의 ‘三条七 水四石五斗九升’ 등이 있다. 이러한 기재 양식은 저장옹의 위치를 의미한다.20) 정창원 문서 가운데 「奉寫一切經所解 申請末醬酢等事」에도 확인된다. 사경 작업과 관련하여 末醬, 酢, 醬⼤豆, 塩 등 식료 4종을 청구하고 있다. 이 가운데 末醬은 壹瓺以⼗⼆日請三條第九瓺且請一石, 酢는 壹瓺五條第九瓺且請五斗一升, 醬⼤豆의 경우 신청이 완료되었고, 塩의 경우 아직 신청이 되지 않은 상태이다. 일본 목간이나 정창원 문서의 경우 여러 물자의 구체적인 위치를 적어 관리했다.

水四石五斗九升’ 등이 있다. 이러한 기재 양식은 저장옹의 위치를 의미한다.20) 정창원 문서 가운데 「奉寫一切經所解 申請末醬酢等事」에도 확인된다. 사경 작업과 관련하여 末醬, 酢, 醬⼤豆, 塩 등 식료 4종을 청구하고 있다. 이 가운데 末醬은 壹瓺以⼗⼆日請三條第九瓺且請一石, 酢는 壹瓺五條第九瓺且請五斗一升, 醬⼤豆의 경우 신청이 완료되었고, 塩의 경우 아직 신청이 되지 않은 상태이다. 일본 목간이나 정창원 문서의 경우 여러 물자의 구체적인 위치를 적어 관리했다.

三石五斗九升’, 평성경 2331호 목간의 ‘三条七

三石五斗九升’, 평성경 2331호 목간의 ‘三条七 水四石五斗九升’ 등이 있다. 이러한 기재 양식은 저장옹의 위치를 의미한다.20) 정창원 문서 가운데 「奉寫一切經所解 申請末醬酢等事」에도 확인된다. 사경 작업과 관련하여 末醬, 酢, 醬⼤豆, 塩 등 식료 4종을 청구하고 있다. 이 가운데 末醬은 壹瓺以⼗⼆日請三條第九瓺且請一石, 酢는 壹瓺五條第九瓺且請五斗一升, 醬⼤豆의 경우 신청이 완료되었고, 塩의 경우 아직 신청이 되지 않은 상태이다. 일본 목간이나 정창원 문서의 경우 여러 물자의 구체적인 위치를 적어 관리했다.

水四石五斗九升’ 등이 있다. 이러한 기재 양식은 저장옹의 위치를 의미한다.20) 정창원 문서 가운데 「奉寫一切經所解 申請末醬酢等事」에도 확인된다. 사경 작업과 관련하여 末醬, 酢, 醬⼤豆, 塩 등 식료 4종을 청구하고 있다. 이 가운데 末醬은 壹瓺以⼗⼆日請三條第九瓺且請一石, 酢는 壹瓺五條第九瓺且請五斗一升, 醬⼤豆의 경우 신청이 완료되었고, 塩의 경우 아직 신청이 되지 않은 상태이다. 일본 목간이나 정창원 문서의 경우 여러 물자의 구체적인 위치를 적어 관리했다.

그림 3. 경주 성건동 500-18번지 유적(Ⓒ서라벌문화유산연구원)과 고대일본 쓰에키 대옹 창고 복원안(Ⓒ⽊村泰彦 作圖).

여러 항아리들이 일정한 공간을 두고 열을 지어 있다. 물품, 담근 순서 등이 배치에 중요한 변수였을 것이다.

여러 항아리들이 일정한 공간을 두고 열을 지어 있다. 물품, 담근 순서 등이 배치에 중요한 변수였을 것이다.

정창원 문서에서 말장의 위치는 ‘三條第九’는 세로 3열 9번째, 식초는 ‘五條第九’는 세로 5열 9번째의 항아리에서 떠오게끔 되어 있다. 아마 담근 순서대로 소비하도록 관리했을 것이다. 혹여 식품을 무작위로 배열하거나, 소비한다면 관리의 어려움이 예상되기 때문이다. 발효식품의 특성상 소비기한이 빠른 것을 소비하고 새로이 담그는 구조를 띠었을 것이다. 창고의 물자관리는 최적의 상태를 오래도록 유지하는 것이 관건이다. 곡식, 장류, 술 등 먹거리는 장기간 저장이 관건이다. 이것은 오늘 당장 먹어 없애는 것이 아니라 내일을 염두에 둔 고차원적 관념의 소산이기 때문이다.

그러면 다음에는 왕경 내 기와집의 등장에 대해 살펴보도록 하겠다.

----------

미주

1) 山中敏史, 1991, 「古代の倉庫群の特徵と性格」, 『クラと古代王權』, 東京 : ミネルヴァ書房.

2) 武井紀子, 2015, 「古代におけるの倉庫出納業務の實態」, 『國⽴歷史⺠俗博物館硏究報告』 194.

3) 이동주, 2021, 「신라의 창고 관리와 운영」 『신라문화』58.

4) 『三國遺事』 卷2, 紀異2 文⻁王法敏; 王初即位置南山長倉, 長五十歩, 廣十五歩, 貯米穀兵噐, 是爲右倉, 天恩寺西北山上是爲左倉.

5) 『三國史記』 卷46, 列傳6 强首; 強首未甞謀生, 家貧怡如也. 王命有司, 歳賜新城租一百石. 중략 授位沙湌, 増俸歳租二百石.

6) 『三國史記』 卷43, 列傳3 金庾信 下; 後智炤夫人, 落髮衣褐, 爲比丘尼. 時大王謂夫人曰, “今中外平安, 君臣髙枕而無憂者, 是太大角干之賜也. 惟夫人冝其室家, 儆誡相成, 隂功茂焉. 寡人欲報之徳, 未甞一日忘于心. 其餽南城租, 每年一千石.”

7) 『三國遺事』 卷2, 紀異2 惠恭王; 七月三日大恭角干賊起, 王都及五道州郡并九十六角干相戰大乱. 大恭角干家亡, 輸其家資寳帛于王宫. 新城長倉火燒, 逆黨之寳穀在沙梁·牟梁等里中者亦輸入王宫.

8) 『三國史記』 卷2, 新羅本紀2 沾解尼師今 五年; “漢祇部人夫道者, 家貧無謟, ⼯書算, 著名於時. 王徵之爲阿湌, 委以物藏庫事務”

9) 『三國史記』 卷48, 列傳8 劍君.

10) 『三國遺事』 卷2, 紀異2 孝昭王代竹旨郎

11) 이동주, 2021, 「신라의 창고 관리와 운영」 『신라문화』58.

12) 이동주, 2010, 「남산신성의 창고지 고찰」, 『경주 남산신성』, 수류산방.

13) 계림문화재연구원, 2012, 『경주 부산성 학술 및 실측조사』.

14) 한국토지주택공사, 2010, 『南漢⾏宮址』 학술조사총서 29집.

15) 겨레문화유산연구원, 2019, 『계양산성Ⅴ』, 학술조사보고 62책.

16) 부산박물관 ․ 부산광역시 연제구청, 2019, 『盃山城址Ⅰ』학술연구총서 61; 2020, 『盃山城址Ⅱ』, 학술연구총서 65.

17) 嶺南文化財硏究院, 2012, 『慶州 花川里 山251-1遺蹟Ⅱ』.

18) 서라벌문화재연구원, 2020, 『경주 성건동 도시계획도로(소3-37) 개설부지내 유적 2차 발굴조사보고서』, 발굴조사보고 30책.

19) 橋本繁, 2020, 「월지(안압지) 출토 목간의 연구 동향 및 내용 검토」, 『한국고대사연구』 100.

20) 橋本繁, 2014, 「慶州ㆍ雁鴨池木簡と新羅の內廷」, 『韓國古代木簡の硏究』, 吉川弘文館.

2) 武井紀子, 2015, 「古代におけるの倉庫出納業務の實態」, 『國⽴歷史⺠俗博物館硏究報告』 194.

3) 이동주, 2021, 「신라의 창고 관리와 운영」 『신라문화』58.

4) 『三國遺事』 卷2, 紀異2 文⻁王法敏; 王初即位置南山長倉, 長五十歩, 廣十五歩, 貯米穀兵噐, 是爲右倉, 天恩寺西北山上是爲左倉.

5) 『三國史記』 卷46, 列傳6 强首; 強首未甞謀生, 家貧怡如也. 王命有司, 歳賜新城租一百石. 중략 授位沙湌, 増俸歳租二百石.

6) 『三國史記』 卷43, 列傳3 金庾信 下; 後智炤夫人, 落髮衣褐, 爲比丘尼. 時大王謂夫人曰, “今中外平安, 君臣髙枕而無憂者, 是太大角干之賜也. 惟夫人冝其室家, 儆誡相成, 隂功茂焉. 寡人欲報之徳, 未甞一日忘于心. 其餽南城租, 每年一千石.”

7) 『三國遺事』 卷2, 紀異2 惠恭王; 七月三日大恭角干賊起, 王都及五道州郡并九十六角干相戰大乱. 大恭角干家亡, 輸其家資寳帛于王宫. 新城長倉火燒, 逆黨之寳穀在沙梁·牟梁等里中者亦輸入王宫.

8) 『三國史記』 卷2, 新羅本紀2 沾解尼師今 五年; “漢祇部人夫道者, 家貧無謟, ⼯書算, 著名於時. 王徵之爲阿湌, 委以物藏庫事務”

9) 『三國史記』 卷48, 列傳8 劍君.

10) 『三國遺事』 卷2, 紀異2 孝昭王代竹旨郎

11) 이동주, 2021, 「신라의 창고 관리와 운영」 『신라문화』58.

12) 이동주, 2010, 「남산신성의 창고지 고찰」, 『경주 남산신성』, 수류산방.

13) 계림문화재연구원, 2012, 『경주 부산성 학술 및 실측조사』.

14) 한국토지주택공사, 2010, 『南漢⾏宮址』 학술조사총서 29집.

15) 겨레문화유산연구원, 2019, 『계양산성Ⅴ』, 학술조사보고 62책.

16) 부산박물관 ․ 부산광역시 연제구청, 2019, 『盃山城址Ⅰ』학술연구총서 61; 2020, 『盃山城址Ⅱ』, 학술연구총서 65.

17) 嶺南文化財硏究院, 2012, 『慶州 花川里 山251-1遺蹟Ⅱ』.

18) 서라벌문화재연구원, 2020, 『경주 성건동 도시계획도로(소3-37) 개설부지내 유적 2차 발굴조사보고서』, 발굴조사보고 30책.

19) 橋本繁, 2020, 「월지(안압지) 출토 목간의 연구 동향 및 내용 검토」, 『한국고대사연구』 100.

20) 橋本繁, 2014, 「慶州ㆍ雁鴨池木簡と新羅の內廷」, 『韓國古代木簡の硏究』, 吉川弘文館.

- BoardLang.text_prev_post

- [공무수행 역사학의 활용과 지역사 연구 ④] 논산 지역사 자료수집과 지역 현대사 자료_박범

- 2025.02.09

- BoardLang.text_next_post

- [고대의 바다를 고대의 시선으로 ⑥] 근초고왕의 바다 도전기, 그는 정말 바다의 영웅인가?_임동민

- 2025.02.09