웹진 '역사랑' 2025년 3월(통권 61호)

[기획연재]

신라왕경 톺아보기 ⑤: 신라 왕경 내 기와건물의 등장

이동주(고대사분과)

제법 오래된 기억이다. 아침마다 들려오던 청소차의 음악 소리에 잠에서 깨어나곤 했다. 그 소리는 단순한 알람이 아니었다. 반복되고 반복되어 이제는 기억의 가장자리에 아로새겨진 멜로디, 바로 <새마을 노래>였다. 지금도 마음속 깊은 곳에 그 전체 음율이 선명히 되살아난다.

새벽종이 울렸네, 새 아침이 밝았네

너도나도 일어나 새마을을 가꾸세

살기 좋은 내 마을, 우리 힘으로 만드세

초가집도 없애고 마을길도 넓히고

푸른 동산 만들어 알뜰살뜰 다듬세

살기 좋은 내 마을, 우리 힘으로 만드세

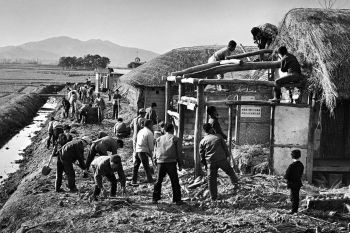

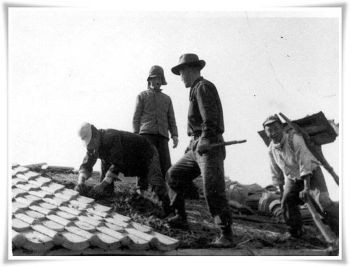

그림 1. 1972년 새마을 운동 당시 지붕개량공사 중인 전북 고창의 한 주택과 새마을 기와를 올리는 모습

매일 아침 자기 집 앞을 쓸지 않으면 서슬 퍼런 동장이 어김없이 고함을 질러댔다. 녹색 새마을 로고가 선명히 박힌 모자를 쓰고, 어깨에 완장을 찬 채로 골목을 누비던 그의 득의양양한 모습은 지금도 눈에 선하다. 돌이켜보면 노랫말이 참으로 상징적이다. 하긴 70~80년대 도시는 그럭저럭 살 만했겠지만, 시골에 있던 큰댁 마을로 들어가면 여전히 초가집이 남아 있었다. 대부분의 가정은 장작으로 난방과 취사를 했고, 해가 기우는 오후 5시 무렵이면 굴뚝마다 솔가지 태우는 매캐한 연기가 피어올라, 온 동네를 자욱하게 덮었다.

사실 초가집은 해마다 새 짚으로 지붕을 이엉해야 하는 비효율적인 구조였다. 이런 배경에서 당시 범국가차원에서 기와 보급을 장려했고, 좁은 농로를 농기계가 다닐 수 있도록 확장하는 일도 추진되었다. 새마을 기와는 전통 가마에서 구운 기와가 아닌, 시멘트에 모래를 섞어 틀에 찍어낸 형태였다. 불에 구울 필요가 없고, 재료만 갖추면 어디서든 대량 생산이 가능하니, 그 당시로선 획기적인 건축자재였다.

새마을 기와는 암수키와가 일체형으로 제작되어, 지붕 위에 얹으면 그럴듯한 기와집의 모양새를 갖췄고, 이는 곧 ‘개량 한옥’이라는 새로운 주거 양식의 전형이 되었다. 개량 한옥 못지않게 흔했던 것이 슬레이트 지붕 주택이었다. 주로 중동 건설 현장에서 귀국한 근로자들이 지어 살았으며, 외벽을 살색 수성 페인트로 칠한 것이 특징이었다. 그래서 당시 시골 풍경이란 새마을 기와를 얹은 개량 한옥과 살색 외벽의 슬레이트 집이 즐비한 모습으로 기억된다.

전근대 사회에서 고래등 같은 기와집은 부유함의 대명사였다. 값비싼 건축 자재였던 기와는 곧 빈부격차를 보여주는 상징적인 물건이었다. 새마을운동의 노래 가사 속에 그 시대 정부의 이상과 지향이 명확히 담겨 있다. 누구나 기와집에서 살 수 있는 마을, 모두가 ‘살기 좋은’ 세상을 꿈꿨던 것 같다. 기와집은 그렇게 근대화의 표상이 되었다.

이제 시계의 태엽을 천년쯤 되감아 고대 사회로 시선을 돌려보자. 그곳에도 기와 이야기가 있을 테니까.

고대사회에서 기와의 의미

기와는 지붕 위에 올려지는 건축 부재로서, 목재 중심의 구조를 외부 환경으로부터 보호하기 위해 고안된 재료였다. 고대 건축물은 대부분 목재로 구성되어 있어 습기와 비바람에 취약했으며, 이에 따라 기와는 방수와 내구성을 확보하기 위한 기능성 자재로서의 역할을 담당했다. 그러나 기와의 제작에는 상당한 비용과 기술이 요구되었기 때문에, 실상 일반 건물의 대부분은 초가지붕으로 마감되었고, 기와는 특권층의 건축물에서만 제한적으로 사용되었다.

문헌상으로는 기와의 기원이 중국 하나라 시대로 소급되지만, 실물 고고학 자료 중 가장 이른 시기의 기와는 서주 시대의 유적에서 출토되었다. 예컨대 <그림 2>에 제시된 陝西省 扶風縣과 岐山縣에 걸친 西原 및 西安 일대의 고대 궁전터에서 발굴된 기와이다. 이 시기의 기와는 궁전과 같은 권위적인 건축물에만 제한적으로 공급되었고, 일반 민들의 거주 공간에까지 미치지는 않았다.

한반도에서 기와가 본격적으로 사용되기 시작한 시점은 한무제에 의해 고조선이 멸망하고 한사군이 설치된 이후로 추정된다.1) 특히 평양에 치소를 둔 낙랑군의 영향 아래 토기·전돌·기와 제작 기술을 포함한 건축 기법과 문서 행정 등 다양한 고급 기술이 급속히 전파되었고, 이러한 문물은 고구려를 비롯한 한반도 북부 사회에 큰 영향을 미쳤다. 한사군의 문화를 직접적으로 수용한 고구려에서 삼국 가운데 가장 먼저 기와집이 등장했을 것으로 보인다. 이러한 사실은 중국 사료에도 일부 반영되어 있다. 『구당서』 고구려조에는 “그들의 거처는 반드시 산골짜기에 의지하며, 모두 초가로 지붕을 이었고, 오직 불사(佛寺), 신묘(神廟), 왕궁 및 관부(官府)에만 기와를 사용하였다(其所居必依山谷, 皆以茅草葺舍, 唯佛寺·神廟及王宮·官府乃用瓦)”고 기록되어 있다.2)

그림 2. 西周의 기와(©陕西歷史博物館). 당시에는 암수키와의 구분이 없었고, 지붕에서 이탈하지 않도록 돌기를 단 것이 특징이다.

신라 월성에서 출토된 초기 기와(©국립경주문화유산연구소)는 보통의 기와와는 달리 측면에 턱이 있는 것이 특징이다.

한편 <그림 2>의 오른쪽 사진은 신라의 궁성 유적인 월성에서 출토된 6세기 전반으로 편년되는 초기 기와이다. 흥미로운 점은 이 기와가 일반적인 암키와와 달리 측면에 ‘턱’을 지닌 독특한 구조를 하고 있다는 사실이다. 이러한 형식은 단순히 제작상의 변형이라기보다 당시 기와 사용 방식이나 건축 기술의 단계에 관한 중요한 실마리를 제공해 준다. 다시 말해 오늘날과는 다른 방식으로 기와를 지붕에 올렸을 가능성을 강하게 시사한다.

이는 기와지붕의 하중 구조를 통해 추정할 수 있다. 기와지붕은 초가지붕과는 구조적 특성이 다르다. 일반적으로 기와지붕은 산자(椽子)와 개판(蓋板)을 얹고, 그 위에 알매흙과 치받이흙, 보토 등을 층층이 덮은 후 마지막으로 기와를 올리게 된다. 이때 기와 자체의 중량뿐 아니라 그 아래 깔리는 흙층의 무게 또한 상당하여, 전체 하중은 목재 구조에 큰 부담을 준다. 따라서 기와지붕을 채택하기 위해서는 하중을 지탱할 수 있는 구조적 안정성이 필수적이며, 이는 곧 지반의 다짐, 기초공사, 기단 및 초석의 설치 등 건축공학적 사고의 발달을 전제로 한다.

이러한 맥락에서 볼 때 월성에서 출토된 초기 기와를 기존의 기와지붕처럼 전체 지붕에 사용했으리라 보기는 어렵다. 측면에 턱이 달린 구조라는 점은 오히려 이 기와가 지붕의 전면이 아닌, 특정 구조 부위에 한정적으로 사용되었을 가능성을 암시한다. 예컨대 용마루나 내림마루와 같은 지붕의 주요 축선에 해당하는 부위에 장식적으로 기와를 얹어 건물의 상징성과 위엄을 강조했을 가능성이 크다. 실제로 초가지붕이라 하더라도 마루 부위에 한해 기와를 얹는 방식이라면 하중 부담이 크지 않았을 것이며, 이를 통해 일정한 ‘기와집 효과’를 연출할 수 있었을 것이기 때문이다. 이는 기와가 단순한 건축 재료를 넘어서 권위의 상징으로 기능했음을 방증한다.

한편 <그림 3>은 여러 유적에서 출토된 집 모양 토기들이다. 좌측의 가야권역 출토 집 모양 토기들은 기단 없이 단순한 기둥 위에 건물이 얹혀 있는 형태로, 마치 원두막을 연상케 한다. 이들 건물의 지붕은 기와가 아닌 판재나 초가의 형상을 하고 있어, 기초공사 없이도 가벼운 구조로 건축되었음을 보여준다. 이에 반해 우축의 경주 북군동 출토 집 모양 뼈 단지는 보다 정교한 구조를 갖추고 있다. 팔작지붕의 형태에 기와골이 섬세하게 표현되어 있으며, 벽체 하단에는 기단 구조가 묘사되어 있고, 출입문도 비록 일부가 파손되었으나 비교적 잘 표현되어 있다.

그림 3. 가야의 집 모양 토기(©국립김해박물관)와 경주 북군동 출토 집 모양 뼈 단지(©국립경주박물관)

경주 북군동에서 출토된 뼈 단지는 사람을 화장하여 인골을 담는 매장 용기이다. 주인공은 살아생전 불교에 심취했고, 죽어서는 영원히 기와집에 살고 싶어 했던 것 같다. 신라인에게 기와집이란 죽어서라도 살고 싶은 현대판 타워펠리스 정도의 의미였을까.

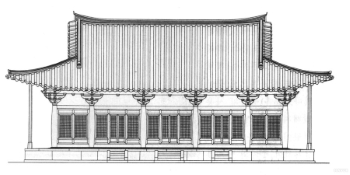

시행착오 끝에 생산된 기와

기와는 단일한 형태로 완성된 하나의 제품이지만, 그것이 제 기능을 온전히 발휘하기 위해서는 수천, 때로는 수만 장이 필요하다. 지붕이라는 구조물은 단지 하나의 기와로 이루어질 수 없으며, 그 규모에 따라 기와의 수량은 기하급수적으로 증가한다. 우선 아래 <그림 4>의 부석사 무량수전 실측도를 보자. 이와 같은 규모의 지붕을 완성하기 위해서는 막새를 제외하고도 평기와만 약 12,000매에서 16,000매가 소요된다. 수키와가 약 4,000매, 암키와는 잇기 방식에 따라 2매 잇기로는 8,000매, 3매 잇기로는 최대 12,000매가 필요하다.

이처럼 기와는 단일 제작품이면서도 다수의 조합을 통해 하나의 지붕을 이루는 ‘집합의 건축 요소’라 할 수 있다. 따라서 목조건축물이 화재나 훼철 등으로을 때, 가장 많이 남게 되는 유물 역시 기와가 된다.

그림 4. 부석사 무량수전의 실측도와 2025년 산불로 소실된 의성 고운사(©의성 연합뉴스)

화재가 발생하게 되면 기와는 열기에 의해 붉은색으로 2차 변색이 이루어진다.

한편 경주 화곡유적은 5세기 말부터 9세기까지 기와와 토기를 생산한 공방 유적이다. 이 유적은 경주에 소재한 성림문화재연구원(현 성림문화유산연구원)에 의해 다년간에 걸쳐 발굴조사가 이루어졌다.3) <그림 5>-①에 나타난 바와 같이, 주목할 점은 불량품들이 별도의 처리 없이 공방 내 수로에 그대로 폐기되었다는 사실이다. 이들 불량품은 크게 두 가지 유형으로 나뉜다. 하나는 제작 과정에서 찌그러지거나 휘어져 본래의 기능을 상실한 기와이고, 다른 하나는 색조의 균일성이 떨어지는 제품이다. 전자의 경우, 물리적 손상으로 인한 폐기가 당연하다 할 수 있지만, 후자의 색조불량은 사용상 큰 문제가 없음에도 폐기되었다는 점은 주목할 만하다. 이는 단순한 미관상의 문제가 아니라, 공급 대상의 위계와 직결되는 엄격한 기준이 작용했음을 암시한다. 실제로 이곳에서 확인된 기와와 토기 가운데는 월성이나 월지 등 신라 왕경 내에서도 지위가 높은 공간에서 출토된 것들과 유사한 유형이 다수 포함되어 있다. 이는 곧 화곡유적이 단순한 민간 작업장이 아니라, 왕경 내 주요 시설에 납품하기 위한 물품을 생산하던 국가적 차원의 공방이었음을 시사한다. 특히 <그림 5>-③에서처럼 인장이나 대칼로 문자 표기가 이루어진 토기가 적지 않다는 사실은 생산에서 검수, 그리고 공급에 이르는 전 과정을 일관되게 통제·관리하였던 체계가 존재했음을 보여준다.

그림 5. 경주 화곡 유적 내 폐기장(①), 어린문 암키와(②), 명문토기(③), 수막새(④)(©성림문화유산연구원)

화곡유적은 신라 초기 기와의 형식과 양식을 이해하는 데에도 중요한 단서를 제공한다. <그림 5>-④에 제시된 기와들은 신라 왕경에서도 가장 이른 시기에 속하는 것으로, 연잎 끝에 둥근 돌기가 달린 독특한 형상을 지닌다. 이러한 유형은 편의상 ‘원형돌기식 수막새’로 불리며, 형식적으로는 백제 양식에 속하는 것으로 분류된다. 유사한 기와들은 경주 건천 서면, 화곡 와요지, 물천리 와요지, 안강 육통리 와요지, 그리고 경주 인왕동 556번지 유적4) 등 비교적 이른 시기에 속하는 유적들에서 확인되었다.5) 이러한 정황은 곧 화곡리, 물천리, 육통리 등 왕경 외곽 지역에서 제작된 기와가, 인왕동 등 중심 지역으로 공급되었음을 보여준다. 즉, 기와 생산과 유통이 단순한 수공업 단계를 넘어, 계획적이고 구조화된 공급 체계를 바탕으로 이루어졌음을 말해준다.

다시 한번 <그림 5>-④를 들여다보자. 이 막새들 중 우측 상단의 하나를 제외하면, 모두 동일한 문양을 가진 기와들이다. 이 문양은 ‘와범’이라 불리는 틀에 점토 반죽을 눌러 찍어내는 방식으로 만들어졌는데, 겉모습은 같아 보일지언정 자세히 들여다보면 제각기 다른 형태를 띠고 있다. 무엇보다 눈에 띄는 차이는 크기와 테두리, 즉 '주연'의 두께가 일정하지 않다는 점이다. 가장 정교하게 제작된 막새는 우측 하단 모서리에 자리한 것으로 보인다. 마치 숙련된 손길이 기와 위에 문양을 눌러 찍듯, 또렷한 선과 균형 잡힌 형태를 갖추고 있다. 반면 나머지 막새들은 곳곳에서 미세한 찌그러짐과 주연부의 눌림 현상이 보이며, 두께 또한 들쭉날쭉하다. 동일한 디자인임에도 각기 다른 완성도를 보이는 것은, 기와 제작에 동원된 기술자들의 솜씨가 일정하지 않았음을 시사한다.

이들을 ‘와공’이 아닌 ‘기술자’라 부르는 데에는 이유가 있다. 기와가 처음 대량으로 생산되기 시작한 초기에는, 오로지 기와만을 전문적으로 제작하는 ‘와공’이 존재하지 않았을 가능성이 크기 때문이다. 그렇다면 이 초기 생산 단계에서 누가 기와 제작을 주도했을까. 아마 토기의 제작자, 즉 ‘토기 공인’에 주목할 수 있다. 기와 또한 토기처럼 가마에서 소성되며, 점토의 물성을 정확히 이해해야 하는 공정이기 때문이다. 이러한 추정을 뒷받침하는 단서가 바로 <그림 5>-②의 ‘어린문 암키와’이다. 어린문이란 물고기의 비늘처럼 일정한 무늬가 반복되는 문양으로, 이 기와는 미끄럼을 방지하고자 의도적으로 표면에 흠집을 낸 것이다. 주목할 점은 이 기와가 흙을 뱀이 몸을 감듯 둥글게 말아 올리는 ‘권상법(捲上法)’으로 제작되었다는 점이다. 이는 전형적인 토기 제작 기법으로, 기와 제작 초기에는 토기 공인의 기술이 적극 활용되었음을 시사한다.

화곡유적에서 출토된 이러한 초기 기와들은 신라 왕경에서 본격적인 기와 건축이 도입되던 시기와 밀접한 관련을 지닌다. 이는 단지 건물의 일부에만 기와를 얹는 수준을 넘어, 지붕 전체에 기와를 사용하려는 건축사적 혁신의 시작이라 할 수 있다. 신라의 기와 기술은 백제로부터 전래된 것으로 추정되며, 이로 인해 왕경의 풍경은 점차 초가에서 기와집으로 도시적인 면모로 전환되기 시작하였다.

한편 신라 왕경의 최초 사찰은 흥륜사이다. 지금의 복원된 흥륜사는 영묘사이고, 신라시대 흥륜사는 서천 변에 위치한 경주공고 일대로 여겨진다.6) 경주공고는 국립경주박물관에 의해 일부 발굴조사가 이루어졌다. 그 결과 <그림 6>처럼 고려시대로 추정되는 암키와편에 대왕흥륜사로 추정되는 명문이 확인되었다. 현재로는 ‘ㅗ興+’으로 보이지만 ‘ㅗ’의 오른편에 삐침이 보여 ‘大王’으로 추독할 수 있다. 그리고 興 아래에 車변의 획에 오른편 삐침은 侖의 상단부로 볼 수 있어 ‘輪’으로 추독할 수 있다. 그렇다면 기와의 전문은 ‘大王興輪寺’를 썼음을 추정해 볼 수 있는 것이다. 한편 현재 흥륜사로 복원된 곳은 영묘사로 추정된다. 그 방증의 결과가 이 일대에서 채집되는 영묘사명 기와이다. 신라 중고기 흥륜사가 왕경에 창건되면서 사찰이 폭발적으로 증가하기 시작하였다.

그림 6. 경주공고에서 수습된 흥륜사명 기와와 현재의 흥륜사. 흥륜사에서 출토된 영묘지사명 기와

왕경 안에 사찰이 하나둘 들어서기 시작한 것은, 초가 아닌 기와집으로 도시의 윤곽이 그려지기 시작했음을 의미한다. 기와 하나, 담장 하나에도 도시적 면모가 서려 있었고, 그 변화의 이면에는 새로운 기술적 도약이 자리하고 있었다. 이 도약의 중심에는 다름 아닌 승려들이 있었다. 고대의 승려들은 단지 신앙의 수행자에 머물지 않았다. 그들은 날카로운 이성과 넓은 학식을 지닌 지성의 집단, 즉 지식인 엘리트였다. 이들의 지적 역량은 외국의 불전을 우리말로 옮기는 정밀한 번역 작업에서부터 사찰 건축, 불상 조성, 석탑 축조, 전돌 제작에 이르기까지 광범위한 기술 영역에서 빛을 발했다.

예컨대 흥륜사는 서천 변의 천경림을 베어내고 그 자리에 세워진 불교의 전당이었다. 본디 천경림은 강가의 원시 신앙이 숨 쉬던 신성한 숲으로 여겨졌던 곳이다. 그러나 이 일대는 예로부터 빈번한 홍수로 인해 언제든 범람의 위험을 안고 있었다. 그럼에도 불구하고 이 험지를 가르고 사찰을 세우겠다는 결정은 단순한 신앙을 넘어 물의 위세를 극복할 수 있으리라는 자신감, 곧 기술에 대한 자부심의 발로라 할 수 있을 것이다. 특히 무거운 기와 건물을 짓기 위해서는 지반을 다지고 기단을 쌓는 공정에서부터 하중을 계산한 정교한 설계가 필요했을 터이다. 이러한 복합적인 공사 역시 승려들의 축적된 지식과 기술력에 기반하여 가능했던 일이었다. 이제 왕경은 한 채, 두 채 기와 지붕이 들어서며 점차 웅장한 도회로 그 모습을 바꿔가고 있었다.

다음에는 통일기 신라 왕경의 토목 공사의 면면을 살펴보도록 하겠다.

----------

미주

1) 龜田修一, 1984, 「百濟漢城時代の瓦に關する覺書」 『尹武炳先生回甲紀念論叢』

2) 『舊唐書』 卷199上, 列傳 149上 高麗; 其所居必依山谷, 皆以茅草葺舍, 唯佛寺·神廟及王宮·官府乃用瓦

3) 성림문화재연구원, 2012, 『경주 화곡리 생산유적』 제73책

4) 國立慶州文化財硏究所, 2003, 『慶州 仁旺洞 556ㆍ566番地 遺蹟 發掘調査報告書』, 學術硏究叢書 36

5) 이동주, 2013, 「경주 화곡유적 출토 기와의 수급과 역사적 의미」 『영남고고학』 67

6) 박홍국, 2002, 「와전자료를 통한 영묘사지와 흥륜사지와 위치 비정」 『신라문화』 20

|