웹진 '역사랑' 2025년 3월(통권 61호)

[기획연재]

누구를 위한 지속가능한 산림개발인가? 일제의 조선산림개발 정책을 중심으로

김태현(근대사분과)

1. 제국의 임업과 식민지 지배

일제가 조선에 도입한 근대적 임정(林政)은 국유림과 공산의 효율적 관리에 초점을 맞추었다. 먼저 생산력이 낮은 임야는 저렴한 가격으로 민간에 양여하되 조림을 의무화했고, 반면 임상이 우수하고 관리 비용이 상대적으로 적은 국유림은 직접 관리하였다. 또한 국유림 벌채로 얻어진 수익은 민유림 조림정책에 재투자하여 조선 산림의 보속성을 유지하고자 했다.

여기서 말하는 보속성은 산림 자원의 지속가능성과 항구성을 뜻하며, 지속적인 산림 관리와 효율적 목재 이용을 목적으로 한다. 이 개념은 이미 16세기 독일의 산림법에서 제시된 바 있고, 18~19세기 이후로는 전 세계 임업의 보편적 원칙으로 자리 잡았다. 따라서 일제가 조선에 도입한 보속적 임정의 실체를 제대로 이해하려면, 국유림 개발정책 및 목재의 수급과 무역 관계를 면밀히 검토할 필요가 있다. 왜냐하면 목재 수요와 공급은 국유림의 목재 생산량에 직접적인 영향을 미치기 때문이다.

특히 일제 시대의 조선 목재 무역은 일반적인 식민지적 무역 구조, 즉 원료를 공급하고 완제품을 구매하는 단순한 패턴에서 벗어나 있다. 다시 말해 조선에서 일본으로의 목재 이동이 거의 없었다는 점은, 조선 산림 개발의 목적이 단지 원료 확보에만 있지 않았을 가능성을 시사한다. 따라서 유출만으로 제국과 식민지의 수탈-개발 구조를 설명하는 데 한계가 있음을 알 수 있다. 그러므로 본 글에서는 일제 시대 조선 산림의 개발 방식과 그 목적이 무엇이었는지 구체적으로 탐구하고자 한다.

이에 본 기획 연재는 총 3부로 나누어 구성하고자 한다. 제1부(1905~1916)는 영림창의 초기 운영과 설립 배경, 제2부(1916~1926)는 재정 확보를 위한 본격적인 벌채사업의 전개, 제3부(1926~1936)는 일제 목재 수급을 위한 완충지로서 조선의 임업정책이 어떻게 전개되었는지 중점적으로 다룰 예정이다. 이번 글에서는 우선 영림창의 초기 운영 상황부터 짚어보겠다.

2. 국방을 명분으로 한 국경 지역 산림 장악

그림 1. 러일전쟁기 일본의 군용목재 저장소(용암포), 農商務省山林局, 1906, 韓國森林調査書

임업은 일반적으로 농용 임산물과 소의 사료 생산 등 다양한 기능을 수행하나, 근대 국가에 이르러서는 주로 벌채를 통한 산림 개발이 핵심을 이루었다. 특히 산업혁명 이후 자원 수요가 급증하자 산림은 경제적 가치가 강조되었고, 따라서 국가는 산림을 단순한 생태계가 아니라 경제적 생산물, 세금, 수익의 원천으로 인식하게 되었다.

이러한 변화 속에서 일제가 조선 산림의 경제적 가치를 환산하여 수익을 얻고자 했던 시기를 살펴볼 필요가 있다. 이를 위해서는 국유림 관리 기구인 영림창의 역할과 수익 구조를 주목해야 한다. 실제로 영림창은 산림수익의 90% 이상을 차지하며 일제의 주요 수입원 중 하나였고, 그 운영은 『조선산림특별회계법』에 따라 이루어졌다.

그런데 병합 이후 1911년 일본제국의회에서 『조선산림특별회계법』의 폐지가 논의되었을 때, 정부위원인 고다마 히데오는 보존벌채의 필요성뿐 아니라 국방과 치안 유지를 내세우며 법의 유지를 주장하였다. 이때 고다마의 발언은 근대적 조림·벌채 개념과 함께 산림 자원의 군사적·안보적 중요성을 내포한다는 점에서 의미가 있다. 다시 말해, 영림창의 설립과 운영 목적이 단순한 경제적 가치 실현뿐만 아니라 국방과 치안 유지 등 복합적인 성격을 띠었음을 보여주는 것이다.

이와 관련하여 중요한 사건으로는 1904년 하야시 공사가 고종에게 제출한 ‘압록강 및 두만강 연안의 산림을 일본 정부가 경영하겠다’는 내용의 상주문이 있다. 당시 러일전쟁에서의 승리를 전제로 일본은 압록강과 두만강 유역의 산림 확보를 위한 구체적 조치를 취하기 시작했다. 특히 하야시는 산림 경영이 국방과 밀접한 연관이 있음을 강조하며, 한일의정서 제4조를 근거로 일본이 국방과 안보를 책임지는 주체임을 주장하였다. 즉 하야시의 국경 지역 산림 벌채 요구는 군용 목재의 공급뿐 아니라 국경 지역의 실질적 지배와 대륙 진출의 교두보 마련이라는 전략적 목적을 내포하고 있었다.

이러한 맥락에서 일본이 러일전쟁 전후 한반도 북부 지역의 산림 자원에 대해 경제적 목적과 더불어 국방적 목적까지 동시에 가지고 있었다는 점을 확인할 수 있다. 그러나 실제로 초기에는 불안정한 치안과 관리 역량 부족 등의 이유로 경제적 목적보다는 국방적 목적이 보다 뚜렷이 드러나게 되었다. 이 같은 상황은 당시 일본의 산림 장악 의도가 단순한 경제적 침탈만으로 한정되지 않았음을 증명한다.

3. 영림창의 설립과 임업경영의 미비

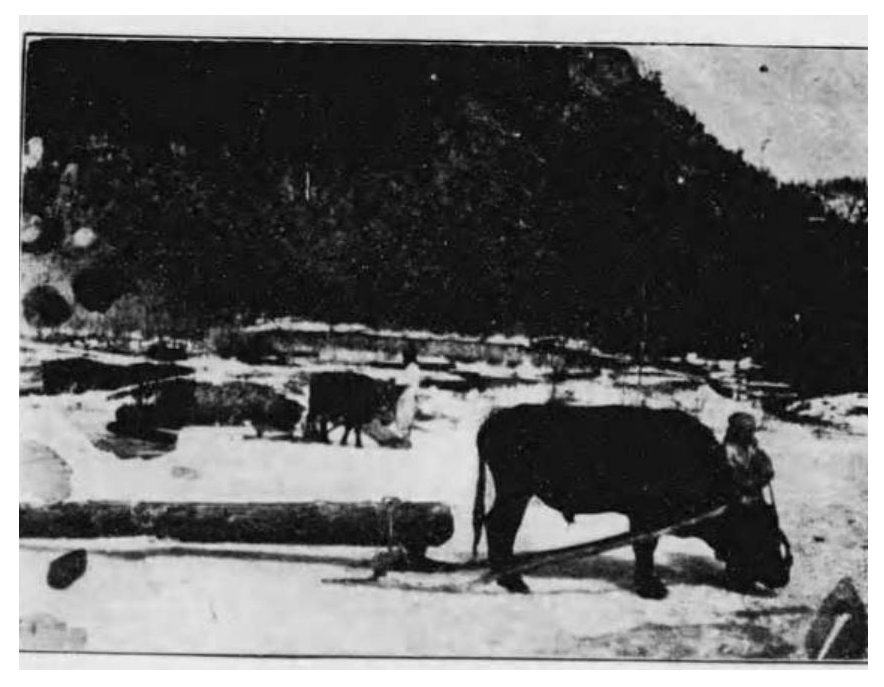

그림 2. 목재 운송수송체계의 미비로 소를 활용하여 목재를 운송, 森林視察復命書,1913

1907년 3월 21일 『한국산림특별회계법』과 『한국영림창관제』가 통과된 이후, 일제는 국경 지역의 치안 불안으로 인해 산림 수익이 저조할 경우 일반 재정에 미칠 영향을 최소화하기 위해 별도의 특별회계를 설치했다. 이로써 대한제국의 법률과 칙령에 따라 영림창이 설립되었다.

그중 『한국산림특별회계법』 제정 당시, 일본 제국의회에서 와카쓰키 레이지로 대장성 차관은 산림 경영의 수익을 일반회계로 편입할 경우, 제4조에서 규정한 한일 간의 산림사업 손익 분배 절차가 복잡해진다는 문제를 제기하였다. 이에 따라 한일 양국의 수익 배분을 용이하게 하기 위해 특별회계 설치의 필요성을 강조하였다. 또한 국경 지역에서 사변이 발생하여 영림창 수익에 문제가 생길 경우 일반 재정에 부담이 될 수 있으므로, 이를 방지하기 위해 특별회계로 분리할 필요가 있다고 설명하였다. 요컨대 앞서 언급한 국방적 목적을 위해 『한국산림특별회계법』를 제정했다는 것이다. 이처럼 일본은 한국의 국경 산림에 대해 경제적 이익 실현과 국방적 목적이라는 이중의 과제를 안고 있었다.

그러나 이러한 목적에도 불구하고 국경 지역의 치안 불안정성, 임야 소유권 제도의 미비, 그리고 영림창이 충분한 인력과 자본, 기술을 갖추지 못한 상태로 인해 실질적인 성과를 거두기에는 한계가 있었다. 이에 따라 이 시기 실제 영림창의 운영은 경제적 이윤 실현보다는 국방적 목적이 두드러질 수밖에 없는 구조적 문제가 존재했다.

실제로 국경 지역의 불안정한 치안 상태와 민간 전문가의 부족으로, 영림창장은 일본 육군 공병 대좌, 사무관 및 축탁과 기사도 대부분 일본 육군 출신으로 운영되었다. 더불어 사무관은 5명 중 4명이 현역 군인 출신이었다.

다음으로 통감부가 일본 제국의회에 제출한 ‘영림창에 관한 건’을 살펴보면, 중의원 오오츠 준이치로우가 지적했듯이, ‘한국산림특별회계’의 심의 단계에서 통감부는 산림 경영의 방법, 설명서, 예산서 등을 첨부하지 않았다. 이에 대해 정부위원 이시모토 신로쿠는 산림 조사가 아직 불충분하여 준비하지 못했다고 답변하였다. 이를 통해 볼 때, 일본이 대한제국에 제출한 산림 사업비 예산은 형식적인 것에 불과했으며, 『한국산림특별회계법』 제출 당시에는 구체적인 경영 계획이 없었다는 사실을 통감부 스스로가 인정한 셈이다.

이처럼 임상 조사의 미비로 인해 통감부는 명확한 영림창 운영 계획을 수립할 수 없었다. 이에 따라 1907년 영림창이 실질적으로 진행할 수 있었던 사업은 군용목재창에서 인계받은 목재의 처리에 국한되었다. 인계 목재의 처리는 우선 기존 벌목재를 영림창에 귀속시키고, 목재 보관 장소인 토장까지 운재된 목재를 매입하는 방식으로 이루어졌다. 이 과정에서 생산된 목재의 대부분이 군사용 건축 자재로 사용되면서, 영림창 운영은 일본 육군의 지역적 장악 수준에 머물렀다.

이처럼 영림창은 주로 병영 건축 등 군용 목재 생산에 집중하였다. 그렇다면 그 수익은 어느 정도였을까? 우선 영림창의 목재 판매 이익금은 한국산림특별회계로 편입되었다. 그러나 1907년 산림특별회계는 창업비 등의 지출로 인해 46,427원의 손해가 발생하였다. 그나마 영림창은 1908년과 1909년에 각각 84,339원과 75,378원의 수입을 얻었다. 하지만 영림창의 초기 투자 자금이 총 120만 원에 달했다는 점을 고려하면, 이러한 수익은 결코 높은 수준으로 평가될 수 없다. 더욱이 이 이익금은 오직 영림창 산림 사업에만 사용되어야 했기 때문에 대한제국 및 통감부의 재정 수입원으로서 역할을 할 수 없었다.

결과적으로 통감부는 영림창을 통한 벌채 수익을 기대할 수 없는 상태였으며, 군사적 목적이 더욱 두드러지게 되었다. 일본의 산림 경영 계획은 초기 단계에서부터 체계적인 준비 없이 시행되었고, 그로 인해 실질적인 성과보다는 국방적 요구(대륙진출)를 충족시키는 데 집중될 수밖에 없었다.

러일전쟁 전후 압록강과 두만강 유역에서 산림 이권을 둘러싼 갈등 분석을 통해 볼 때, 당시 일본의 산림 확보 목적은 경제적 이권 획득 외에도, 국경지역의 치안 유지 및 군사적 목적을 위한 교두보 마련의 의도를 동시에 담고 있었음이 드러난다. 그러나 초기에 일본의 임업 경영 능력 부족으로 경제적 목적의 성과가 미흡했고, 이후 1916년 「조선산림특별회계법」이 폐지된 후에야 비로소 통감부는 영림창을 활용하여 본격적인 산림 벌채 수익 사업을 확대해 나가게 된다. 이에 관한 구체적인 과정과 변화 양상은 다음 글에서 보다 자세히 살펴보고자 한다.

----------

참고문헌

農商務省山林局, 1906, 『韓国森林調査書摘要』

桂太郞, 千葉功 , 2011, 『桂太郞發書翰集』, 東京大學出版會

『日本外交文書』

『사료 고종시대사』

『일본제국의회속기록』

강영심, 1996, 「한국삼림이권을 둘러싼 러일의 각축과 통감부영림창의 설립」 『삼림경제연구』 4, 51-65

강영심, 1997, 「일제의 한국삼림수탈과 한국인의 저항」, 이화여자대학교 박사학위논문

배재수, 1997, 「일제의 조선 삼림정책에 관한 연구」 서울대학교 박사학위논문

진시원, 2004, 「동아시아 철도네트워크의 기원과 역사-청일전쟁에서 태평양전쟁까지-」 『국제정치논총』 44, 125-149

조명철, 2004, 「러일전쟁기 일본 육군의 만주 전략」 『군사』 51, 321-360

최덕규, 2008, 「제국주의 열강의 만주정책과 간도협약(1905~1910)」 『역사문화연구』 31, 203-242

이재훈, 2010, 「러일전쟁 직전 러시아의 압록강 삼림채벌권 활용을 통해 본 한·러 경제관계의 성격」 『역사와 담론』 56, 593-563

조재곤, 2013, 「브리네르 삼림이권과 일본의 대응」 『역사와 현실』 88, 303-338

위신광, 2018, 「러일전쟁 후 만주철도에 대한 청·일·러의 대응」 고려대학교 석사학위논문

고유경, 2020, 「‘지속가능한 숲’ 개념과 독일 근대 임학의 탄생」 『독일연구』 44, 95-131

安富步·深尾葉子, 2009, 『滿洲の成立-森林の盛衰と近代空間の形成』, 名古屋: 名古屋大學出版會

萩野敏雄, 배재수 역, 2001, 『韓國近代林政史』, 서울: 한국목재신문사

|