조명훈은 파리의 자유로운 분위기를 만끽하며 비로소 “사회주의가 무엇인지, 마르크스주의가 무엇인지 감각적으로 체험”했다. 하지만 그는 미국과 달리 프랑스에서는 장학금을 받지 못해 가난한 고학생으로 살아갈 수밖에 없었다. 파리의 유학생들은 한국 정부로부터 100달러 한도 내에서 공식적으로 환전할 수 있는 권한을 받았다. 조명훈은 바꿀 돈이 없어 다른 유학생에게 그 권리를 파는 대신 수수료를 받아 생활했다. 그때 배당된 환전 권리를 산 사람이 ‘동백림사건’과 관련 있는 작곡가 윤이상이었다.

조명훈과 윤이상은 힘든 타지 생활이었지만, 파리의 자유를 만끽하면 할수록 조국의 암울한 상황과 대비되어 함께 술 마시며 울분을 토하고는 했다. 그들에게 프랑스 혁명이 벌어진 “1789는 우리의 선구자”처럼 느껴졌지만, 그와 대비된 조국의 “해방, 38선, 전쟁, 민족, 통일”은 눈물 흘리게 만드는 단어들이었다.

그런데 조명훈은 병역미필자라는 꼬리표 때문에 더 이상 체류 연장이 되지 않아 프랑스를 떠날 수밖에 없었다. 그는 프랑스보다 비자 문제가 자유로운 서독을 새로운 정착지로 삼았고, 1958년 슈투트가르트에서 직장과 학업을 병행하는 생활을 시작했다.

그러던 어느 날 1959년 3월 부활절 휴일을 맞아 서베를린 여행을 가기로 마음먹었다. 베를린 장벽은 1961년에 세워졌기 때문에, 당시까지만 해도 서베를린으로 여행을 가려면 동독 세관을 지나야만 했다.

서독 여행객들은 신분증만 있으면 동서독 국경을 바로 통과할 수 있었지만, 조명훈은 한국 여권을 갖고 있었기 때문에 동독 세관원에게 제지당할 수밖에 없었다. 한창 실랑이 끝에 동독 세관원이 “그러면 ‘백림’에 있는 당신들 대사관에 내가 전화를 걸어서, 당신 사정 좀 들어 달라고 부탁해 보지요”라고 말했다. 당시 조명훈은 동독 세관원이 말하는 ‘백림’이 동베를린이고, “당신들 대사관”이 북한 대사관이라는 것을 사증이 나온다는 마음에 들떠 미처 생각하지 못했다고 한다.

우여곡절 끝에 조명훈은 동서독 국경을 통과해 동베를린과 서베를린 여행을 모두 마쳤다. 그런데 집으로 돌아가려고 버스 정류장에 서 있던 그의 어깨를 누군가 건드렸다. 윤이상이었다. 그들은 없는 돈에도 함께 잔을 기울이며 암울한 조국의 미래를 논하던 파리에서처럼 바로 술집으로 들어가 회포를 풀었다.

그 자리에서 조명훈은 ‘평화공존’을 주제로 한 자신의 학위논문 주제를 얘기했다. 서방 세계 자료들은 많이 구했으나 공산 측 자료들을 구하지 못해 어려움을 겪고 있다는 고민이었다. 그러자 윤이상이 북한 대사관에 가 보면 자료의 도움을 받을 수 있을지 모른다며 조명훈의 호기심에 불을 지폈다.

결국 조명훈은 슈투트가르트로 돌아가려던 계획을 바꿔 윤이상을 따라 동베를린 주재 북한 대사관으로 향했다. 조명훈은 남북한 현실과 대비되는 동서독 상황, 이승만 정부에 대한 반감, 논문 자료를 구할 수 있을지 모른다는 기대감 등을 갖고 북한 대사관에 가기로 마음먹었다.

북한 대사관 직원은 조명훈을 공관 안으로 들이지는 않았으나, 자신의 집으로 데려가 한식으로 가득 찬 음식상을 내왔다. 조명훈은 오래간만에 먹는 한식이라 그런지 술과 음식을 먹고 또 먹고 마시고 또 마셨다. 그는 생전 처음 인삼주를 먹고 토할 때까지 마시다 의식을 잃었다. 다음날 일어나보니 윤이상은 사라졌고, 이후 ‘동백림사건’이 세상에 알려질 때까지 그를 만나지 못했다.

조명훈의 관심사는 대부분 대학원생이 그렇듯 논문을 위한 자료 수집과 집필 준비였다. 북한 대사관 직원은 자료를 제공해 주지는 않았으나, 직접 동베를린으로 오라거나 생활비를 보내 주면서 그와의 관계를 이어 갔다. 가난한 고학생이었던 조명훈은 북한 대사관 직원이 보내 준 돈에 고마워하면서도 차츰 그들의 저의를 의심하기 시작했다. 결국 조명훈은 북한의 의도를 알게 되면서 더 이상 만남을 이어 가지 않았다. 1959년 봄부터 여름까지 지속된 관계는 ‘한여름 밤의 꿈’처럼 이렇게 끝나고야 말았다.

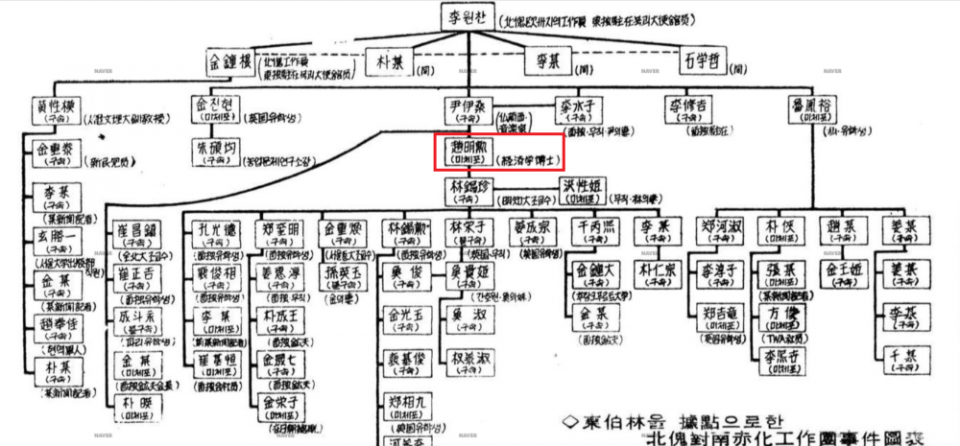

그런데 그로부터 8년 후인 1967년 7월 ‘동백림사건’이 발생했다. 중앙정보부는 유럽에 거주하는 교민과 유학생 194명이 동베를린 북한 대사관에 들어가 ‘간첩’ 활동을 벌였다고 발표했다. 중앙정보부가 발표한 자료에 따르면, 그 사건의 배경에 조명훈의 일화가 중요한 자리를 차지하고 있었다. 조직도상에도 조명훈은 ‘주모자’로 낙인찍힌 윤이상과 사건의 실체를 청와대에 ‘밀고’한 임석진 사이에 위치할 만큼 중요 인물로 그려졌다.

1958년 4월경 당시 서독 슈투트가르트 신문사에 근무 중인 조명훈으로부터 박사학위 논문을 쓰는 데

북괴의 경제 관계 문헌이 필요하다는 말을 듣고 同人에게 前示 박일영(朴日英, 북한 대사관 직원)과의 관계를 말한 후

같이 가면 만나서 얻어준다고 하여 박일영을 찾아가 同 조명훈을 소개 접선케 한 다음 식사를 대접받으면서

북괴의 발전상, 공산주의 이론 등의 교양을 받음으로써 반국가단체 구성원과 회합 (…)

그림 1. 동백림사건조직도

출처: 「東伯林據點 北傀對南⼯作團事件 3次 發表 全文」 『경향신문』 1967년 7월 12일